костромская фотография

Из собрания старого фотографа.

А.А. Анохин, краевед.

По-разному входили люди в светописное дело. Одних привлекала новизна и необычность занятия, другие видели в этом способ добычи средств к существованию, третьи осваивали светопись по каким-то своим соображениям.

С. А. Орлов, крестьянин Солигаличского уезда Костромской губернии, оказался в фотографическом деле по обстоятельствам семейным.

Фотограф С.А. Орлов

Фотограф С.А. Орлов

Местность солигаличская входила в те земли Костромской губернии, которые издавна считались отходными. Не жаловала хлебороба тех мест скудная земля, малопроизводительный крестьянский труд привлекал немногих. Мужское население Солигаличского и соседних уездов искало больше занятий ремесленных, кустарных, оставляя женщинам земельные заботы.

С.А. Орлов у себя в мастерской.

С.А. Орлов у себя в мастерской.

Эта губернская сторона выращивала и поставляла в другие российские места, больше северо-западные, костромских мастеров-специалистов. Плотники, каменщики, столяры, паркетчики, маляры — множество мастеровых людей отдавала губерния на чужбину. В самой губернии мастеров-отходчиков называли «питерщики». «Питерщиками» становились по наследству. Не миновала отходная судьба и Сергея Александровича Орлова (1867 — 1919) — крестьянина Корцовской волости деревни Сондоба.

Когда Сергею вышел возраст, отец-маляр увез сына в столицу — постигать малярное искусство. Несколько сезонов провел он с отцом в Петербурге, наезжая домой лишь по зимам. Стал настоящим «питерщиком». В столице освоил и живописное ремесло — исполнение росписей. Детская страсть к рисованию пригодилась.

Однажды по окончании сезона, который сложился вопреки ожиданию неудачно, отец принял решение остаться на зиму. Так делали многие в сезон малых заработков. Отец определился истопником, а Сергей, приискивая место, оказался в услужении у фотографа. Новое по тем временам фотографическое дело увлекло и обворожило крестьянского юношу. Через несколько лет, пройдя все ученические ступени на светописной лестнице, состоялся фотограф.

Выйдя из учения, он начал практическую работу в найме у разных петербургских владельцев ателье. Домой приезжал нечасто. Но лелеял мысль — открыть в родных местах собственное фотографическое заведение. Скудость средств не позволяет ему сразу открыть свое дело. Деревенские порядки предписывали, женившись, обустроить собственный дом, стать самостоятельным хозяином. Возвратился к прежним питерским малярно- художественным занятиям. Только в тридцать пять лет, будучи уже отцом семейства, заветную мечту осуществил: в селе Корцове, в двадцати верстах от уездного Солигалича, при собственном доме открыл фотографию.

Съемочный павильон со стеклянным потолком и стенами пристроил к дому. Декорации и вывеску написал сам. Весть об открытии заведения разошлась по округе. К новоявленному фотографу стали протаптываться дорожки крестьянской клиентурой со многих волостей уезда. Потребность в мастере-фотографе давно была необходимостью у местных жителей. Если «питерщики» в столице имели возможность пользоваться услугами любого фотографа, чтобы отослать домой свое изображение, то домашние, особенно жители уездных глубинок, такой возможности были лишены. Открытие своей деревенской фотографии предоставляло возможность пользоваться услугами павильона всем и в удобное время для каждого.

Солигаличский уезд. Усадьба Григорьевцевых. Фото С.А. Орлова.

Солигаличский уезд. Усадьба Григорьевцевых. Фото С.А. Орлова.

В практике любого, а провинциального фотографа особенно, передвижения необходимы. Поэтому и Орлов совершал такие поездки в моменты затишья, отсутствия клиентов. Он добирался в малодоступные места Солигаличского и соседних с ним уездов. Быть может, в таких путешествиях по губернии родилась у него мысль обстоятельной фиксации окружающей жизни — быта, событий, людей, памятников церковной старины. Так начала складываться «Коллекция фотографа Орлова». Для ее создания потребовался не один год разъездного фотографического труда. В уездах губернии — Буйском, Галичском, Солигаличском, Чухломском — пропутешествовал Орлов с увесистым набором аппаратуры и грузом стеклянных пластинок.

Об этом уникальном собрании фотографий можно было бы написать порядочного объема труд, но я постараюсь рассказать о нем лишь в нескольких строках. У Орлова нет случайных кадров. Каждый снимок взвешен, обдуман, характерен, выверен сюжетно и композиционно. Самый большой раздел его коллекции — снимки архитектурные, это главным образом городские и уездные монастыри, храмы, часовни.

Солигалич. Костромская губерния. Никольская церьковь. Фото Орлова С.А.

Солигалич. Костромская губерния. Никольская церьковь. Фото Орлова С.А.

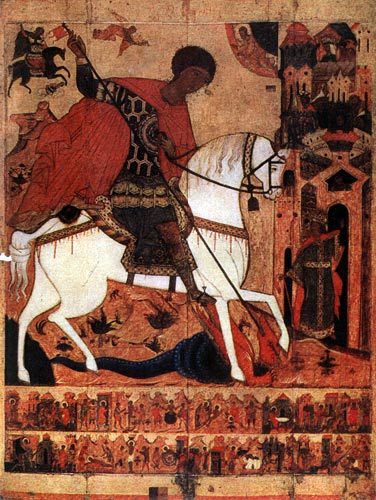

Особую ценность представляют снимки деревянных культовых зданий, нынче утраченных почти целиком. Немало у него и интерьеров церквей, снятых с большим умением. Интересны фотографии церковной утвари, деревянных скульптур, страниц из старинных служебных книг, иконостасов, икон. Все это — бесценный материал для ознакомления с художественными памятниками прошлого. Богата этнографическая серия — снимки типов жителей, групповые портреты, занятия уездных обитателей.

Как же сложилась судьба этого интереснейшего собрания? В предреволюционные годы семья Орловых перебралась в уездный Галич, и здесь он вновь продолжает фотографическую практику. Еще задолго до смерти Сергей Александрович высказывал тревогу по поводу сохранности своего детища. Его беспокоило будущее хрупкого стеклянного архива, обращение с которым предполагалось отменно аккуратное. В голодное неустоявшееся время первых годов революции все его попытки пристроить свое собрание в надежное место ни к чему не привели. После смерти отца в 1919 году его дочь, Анна Сергеевна, понимая важность сохранения отцовского наследия и исполняя его наказ, решается на шаг чрезвычайный — посылает телеграмму Ленину. Ответа не последовало. С годами значительная часть коллекции исчезла. И все же около сотни негативов сохранил сын — Н. С. Орлов. После его кончины и эта драгоценная для нас часть коллекции, попав не в те руки, могла исчезнуть. Но. к счастью, случилось иначе.

Ответственное хранение орловского архива принял на себя Евгений Александрович Шилов — из тех галичан, которым небезразлична история своего города и которые всем сердцем переживают утраты прошлого. Он и сам человек изрядных знаний и фотографических умений, и сегодня благодаря его участию мы имеем возможность видеть некоторые кадры из «Коллекции фотографа Орлова», которые он любезно приготовил с авторских негативов специально для помещения в альманахе.

Штамп с фотографий С.А. Орлова.

Штамп с фотографий С.А. Орлова.

Отдельные экземпляры работ Орлова встречаются и сегодня у коллекционеров, в государственных хранилищах и просто у случайных людей. Придет время, и, я надеюсь, труд жизни Сергея Александровича, хотя бы в той доле, в какой он сохранился, откроется новому зрителю, который с благодарностью помянет крестьянского фотографа из Костромской губернии.

Журнал «Памятники Отечества», №1 (23) 1991 год.

С сайта http://starina44.ru/

костромская фотография

Мы на Западе и на Востоке

«Только зная прошлое, старое, помня о нем, мы познаем, увидим, сделаем новое… Нам так надо знать старое, чтобы увидеть новое, чтобы принять его… Только благодаря памяти мы — личности, а не «Иваны — непомнящие»… Читать дальше… Молодость видит перемены, старики видят сохраняющееся в переменах… Время, в котором настоящее и будущее идут, позоря прошлое,— смута… История не кладбище, где мертвые тела уходят в пропасть, а растущая арена памяти, зовущая потомков к бессмертию, некое знамя, храм Славы… Умирая, мы уходим только из пространственных координат… История есть ряд поколений, связанных генами, окутанных облаками общего сознания, реально связанного памятью в мысленной сущности с живыми людьми, которые признают эту память как свою…» Известный советский писатель, человек огромных знаний и культуры, историк и философ по образованию, Всеволод Никанорович Иванов родился 7-го ноября 1888 года в городе Волковыске в семье уездного учителя живописи. Это человек переживший три революции, четыре войны и 25 лет эмиграции в Китае, сумевший пройти через все это! Движимый нравственной и социальной ответственностью, не стесненный цензурными рогатками позднейших времен, лишившими стольких пишущих дара индивидуальности, Bс.H.Иванов повествует с естественной непринужденностью, ни в коей мере не навязывая своих взглядов и создавая тем самым впечатление высокой непредвзятости. Участник событий не мешает в нем быть летописцу. Крах изжившего себя мира встает тем яснее, чем беспомощнее его попытки защититься. Что же придет ему на смену? Писатель этого не знал, зато это знаем мы, умудренные временем и с высоты своего знания способные воздать должное ценности материалов, скрупулезно записанных и мужественно сохраненных для нас Bс.H.Ивановым. К ним будут обращаться историки, восстанавливающие правду времен, недавно скрытых от нас завесой лжи, и проступят сквозь нее лица героев и негероев, чьими жизнями и поступками отныне нельзя будет пренебречь. Историк и философ по образованию, с блеском окончивший в 1912 г. университет в Санкт — Петербурге, он через всю жизнь пронёс стремление глубинно постичь путь России, смысл судьбоносных событий в её истории, основные движущие силы этих событий, роль и место человека в них. Предлагаемые 3 тома произведений, которые изданы впервые на Родине писателя, являются попыткой Вс.Н.Иванова познать суть вещей, постичь историческую роль России в произошедшем. “Русское образованное общество должно, наконец, размышлять, должно породить независимую русскую мысль, не боящуюся выводить следствия,… должна же родиться русская философия! Когда это будет – ещё неизвестно, но верю – это будет!” «Да, культура Запада и культура Востока находятся в известном антагонизме. В таком случае нам в реальной нашей жизни не остаётся ничего другого, как присоединиться к одной из этих культур, чтобы войти в современный процесс её создания, чтобы из неизвестного и явилась нам новая реальная культура, нам доселе неведомая. И если эта культура появится в нас, избрав нас русских, то эта культура будет уже не азийской и не европейской, а русской. …Азия– колыбель русской государственности: великий князь Московский– наследник Чингисхана. …Мы наблюдаем не «движение Азии на Запад», а своеобразный процесс одухотворения западной культуры известными элементами вечной Азии, никуда не идя.» …Первенство интереса Иванова–учёного к истории России предопределило его последующие успешные художественные поиски прозаика в эмиграции и после возвращения на Родину… Может быть, Всеволода Никаноровича когда-нибудь назовут «дальневосточным Львом Толстым». Сейчас Китай стремительно возвышается, и до нас начинает доходить смысл пророческого высказывания писателя: «Бойтесь трудолюбия китайцев». Далеко не всё, созданное этим писателем, опубликовано. Досадно то, что Вс.Н.Иванов оказался невостребованным как глубокий знаток китайской цивилизации. Сегодня наш читатель видит набирающего силу китайского индустриального дракона. Он хочет знать историю, быт, нравы, культуру Китая, желательно увиденные и осмысленные русским человеком. К 1935 году, в китайской эмиграции Всеволод Никанорович закончил историко-биографическую книгу «Рерих — художник, мыслитель». Преклонение автора перед мудростью искусства художника, тоска по Родине, гордость за принадлежность к России составляют содержание этой книги. В предисловии к ней автор пишет: «Родина наша, Россия, родится в нашем сознании в бурях и в красоте. Бури —форма, красота — содержание, без которого не понять целого, как не понять формы слюдяного древнего фонаря, если не вставить внутрь свечи…» В этих словах — творческое кредо Всеволода Никаноровича. О чем бы он ни писал или говорил, всегда его мысль была обращена к России, к ее исторической судьбе, словно подсолнух к солнцу. Это первым понял такой тонкий художник, как Н.К.Рерих. Прочитав первые главы монографии Bс. H. Иванова о своем творчестве, он писал ему в Харбин из монгольских степей 26 апреля 1935 года: «Уж больно глубоко и правильно чуете Вы Россию. Мало где встречались мне определения, подобные Вашим. В яркой мозаике Вы сложили многообразный лик великой России. И сложили этот лик в дружелюбии ко всем частям его. Именно прошли по вехам добрым. Лишь добрые знаки отмечают путь вечный». Приводя в письме обширные выписки из монографии Bс.Н.Иванова, Н.К.Рерих признавался: «Не странно ли, что в письме я Вам выписываю Ваши же слова. Но слова эти так верны, так душевны, так красивы, что просто хочется еще раз пережить запечатленные в них образы. Ведь их нужно не только узнать, их нужно полюбить. Чем больше мы всеми звуками и красками, всеми иероглифами бытия их запечатлеем, тем больше будет явлено правды, а ведь это так нужно. Так спешно нужно…». Рукопись этого произведения читал и редактировал сам Н.К.Рерих. Исследование одного мастера о творчестве другого написано в пору, когда оба жили и творили в полную меру отпущенного им таланта: строки о Рерихе были продуманы и прочувствованы Ивановым в 1935 году, когда художнику предстояло еще целое десятилетие, а писателю — почти четыре десятилетия напряженной творческой жизни. И хотя книга, созданная около века назад, дышит историей и принадлежит своему времени, нетленной надвременной категорией проступает в живых взволнованных словах величие творческого и гражданского подвига, совершенного русским художником Рерихом. Его, вскормленного живой благодатью российской культуры и ставшего ее глашатаем во всех странах мира, подвиг этот Всеволод Никанорович возвел в ранг космических, всеземных мастеров. Перед мудрым подвижничеством художника Рериха склонился писатель Иванов, чья любовь к мастеру, доскональное знание его трудов, живописных и литературных, и восхищение его несравненным обаянием позволили ему сравнить палитру Николая Константиновича с великолепной музыкой, а его картины с симфониями во славу добра и просветленного человеческого духа. Работа о мастере живописи, написанная мастером слова, содержит не эстетические умствования, но проникновенные размышления о Красоте, поражающие искренностью и глубокомысленностью чувства. Эти размышления не могут не тронуть души тех, кто готов к приятию открытой и запечатленной Рерихом Красоты. Остальных она приобщит пониманием светлых дел великого ордена Добра, магистром которого был Н. К. Рерих. Книга была издана в Риге в 1937 году и затем дополнена иллюстрациями и переиздана там же в 1939 году. Велики географические масштабы в произведениях писателя, события происходят на огромных пространствах от Смоленска и Новгорода до берегов Амура, от Архангельска и Соловецкого монастыря до низовий Волги, Каспийского моря.

Народ — движитель государства, основа его могущества, его сила — такова главная мысль повествований, так он называл почти все свои произведения. Повествования эти можно смело рекомендовать вниманию и отцов и детей, потому что историю родной страны знаем мы, к сожалению, далеко не так подробно и точно, как хотелось бы. И очень хорошо, что Всеволод Никанорович написал не исторические романы, а именно «повествования» о событиях на Руси.

Идея показать рождение на Руси общенациональных, общегосударственных интересов получает развитие в повести «Ночь царя Петра», центральная мысль которой передана через размышления великого самодержавного реформатора: «народ-то прав, он света хотел, да на нем, на темном, другие играли, к старому звали». Ясно, что единение народа с царем сильно преувеличено, но есть здесь и немалая историческая истина: в борьбе со старым боярским укладом, мешавшим движению России вперед, Петру I надо было опираться на «черных людей», которым опостылело боярское иго … В одном из своих повествований Всеволод Никанорович так определил место всеобщего кумира — Пушкина в русской истории: «Мы замешаны на березовом соку, на белостенных среди озер монастырях-крепостях… На протопопе Аввакуме… Федосье Морозовой… Иване Васильевиче… наконец, Петре Первом,— получили великолепную галерею предков, в конце которой поет Пушкин, древний как мир… Пушкина мы знаем по мыслям о России, а не цензурным отзывам… Пушкин был очень лоялен к государству — не уезжал за границу, не покидал без разрешения мест, где жил. Государство для Пушкина было выше тех особей, которые случайно занимали высокие посты…». Пушкин — великий ум, вот на какую сторону духовного облика поэта, как и на Рериха обратил внимание Всеволод Никанорович и осветил ее с той полнотой, которая доступна лишь серьезному историку и большому художнику. В автобиографии, написанной в 50-е годы, Всеволод Никанорович пишет: «Лет мне много, времени осталось мало, а опыта накопленных знаний в области истории России довольно много. Все это хотелось бы оставить после себя в литературе. Думаю и начинаю работать, кроме всего прочего, над фундаментальной исторической темой под названием «Воспоминания» в 5-ти томах. Однако успех этой работы будет зависеть от количества и загрузки тех дней, которые остались теперь до смерти». В дневнике писателя сохранилось высказывание по этому поводу: «…Однажды в беседе после революции 1905 года Л.Толстой сказал, что нужно писать все до конца верно, правдиво; но так писать можно только, когда одной ногой стоишь уже в гробу… И я помню это наставление Льва Николаевича, пишу в своих «Воспоминаниях» верно, иначе нельзя, будет фальшивка… Жизнь и поступки Иванова суть исторически достоверные свидетельства, которые никому не дано отменить! И нам, строго говоря, пока что долгое время дано было лишь откладывать на стол потомкам черновые заготовки, чтобы это уже они, свободные от какого-либо политического лакейства, от идеологического невежества, от воинствующей безграмотности и безответственного судейства, от бодрого самомнения и интеллектуального карьеризма, провели, наконец, те умственно полноценные исследования, каких только и заслуживает этот неординарный и духовно мощный человек — Всеволод Никанорович Иванов… Он занял по праву свое место в русской культуре. Книги, душа и талант большого художника нетленны, и это и есть оправдание и смысл борьбы, страданий, обретений и поисков, это и есть то, ради чего приходит в мир художник — связать времена и поколения в одну бесконечную нить бытия. «Нельзя жить местным глухим обывателем. Нужно иметь за собой происхождение — историческое хотя бы. А главное, нужно иметь и уметь давать чувствовать, что ты не обыватель, что ты нужен Родине и даже после смерти, нужен ей твой дух…»

Эта фраза из дневника писателя как-то дополняет его образ, его настроение, наконец, его писательское кредо. Сегодня можно уверенно сказать, что Всеволод Никанорович Иванов не забыт: его произведения издаются и переиздаются и не найдется ни одного книжного магазина и публичной библиотеки, где бы залежались на полках его книги. А это и значит, что нужен он Родине даже после смерти, нужен его Дух.… В 2003 году Всеволод Никанорович был навечно зачислен в « золотую книгу» памяти «Знаменитые универсанты» вместе с такими патриотами России , как М.В.Ломоносов,Д.И.Менделеев,П.А.Столыпин,П.Б.Струве,Л.Н.Толстой,Н.К.Рерих и мн.,мн.др.

ИСХОД

Повествование о времени и о себе

[1] Так обозначены номера страниц. Номер предшествует странице.

[3]

Кровавые зори свет поведают…

«Слово о полку Игореве»

Глава первая

ПЕРМЬ ВЗЯТА КОЛЧАКОМ

Сибирская армия вступила в Пермь спустя считанные дни после моего возвращения из Москвы. Помню, в тот вечер Гриша уснул в бельевой корзине, приспособленной под кроватку, в обнимку с плюшевым медведем, которого я привез из Москвы; тихонько шипел керосин в лампе, а издали, приближаясь, глухо били пушки.

Пермь «освобождалась», Пермь «захватывалась», как писала пресса того времени.

И под гул канонады Вера рассказывала, как отступали, эвакуируясь, из Перми советские работники. Они грузили в сани прежде всего папки, бумаги, дела, а потом ребятишек, закутанных в одеяла, женщин. И, нахлестывая лошадей, уносились из города, держась подальше от железной дороги. [4]

Все громче били пушки, тряслись стены. «Истории шаги саженьи», что-то они несли пермякам?

На второй или третий день, поднявшись с зимним рассветом, стоял я у окна, скручивая самокрутку из ярославской махры, и вдруг увидел сквозь проплешину в мерзлом окне: бегут мимо два солдата, волокут за собой на саночках пулемет «максим» на длинной веревке. Протираю стекло и вижу: солдаты — в шапках-ушанках с заткнутыми в них веточками ельника, в добротных полушубках. На плечах — погоны, это изобретение Наполеона, освоенное нами в 1806 году.

Колчак пришел в Пермь!

Стрельба, ружейная и пулеметная, затихла. Я оделся, выскочил на улицу, кинулся к Сибирской заставе. Всходило багровое зимнее солнце, дымов из труб еще не было видно, — хозяйки, видимо, затаившись, выжидали, что будет дальше.

У Сибирской заставы, посреди широкой улицы, лежал труп — по-видимому, это был рабочий, — в короткой чуйке, в черном картузе, усатый. Лежал он раскинув руки, а на груди, как цветок, алел сгусток крови. С покойника уже кто-то стащил сапоги — использовал бестрепетно случай обеспечить себя в будущем.

Сибиряки вступили в Пермь с запада, а не с востока, как бы полагалось, — они по льду Камы обошли огромный железнодорожный мост, спасая его от подготовленного взрыва. Позднее, наблюдая события в Сибири, я увидел, что революция в ее активности всегда и всего больше отражалась на железнодорожных мостах.

Пермь занял полк полковника Урбанковского, входивший в состав Средне-Сибирского корпуса, который был сформирован в Томске из оказавшихся там бывших офицеров и студентов. Все они разделяли настроения сибирских областников. Снаряжалось колчаковское войско кооператорами. К 1918 году Сибирь, можно сказать, была охвачена целой сетью кооперативных организаций, представлявших сельскохозяйственное, промышленное производство. И я, до того живший в центре России, учившийся в Петербурге и Европе, просто даже не подозревал, какие чудеса тогда были уже достигнуты в Сибири на этом пути. Уже в Омске я познакомился с работами Кочаровского по кооперации, с трудами других энтузиастов этого дела — графини Паниной, кажется, Тотомьянца, проф. И. X. Озерова. Работа эта была абсолютно конструктивна, полезна, оригинальна, но не получила должного освещения ни в газетах, ни тем более в художественной литературе. Так, еще до революции, покоясь в лоне царской администрации, Сибирь взращивала новые крепкие побеги.

Политически и идеологически эти побеги шли от народников, почему и выглядели эсеровскими. И в этом качестве сибирские коо[5]ператоры считали нужным бороться и с остатками всероссийского стиля монархии, и с европейскими социалистическими течениями, то есть с социал-демократией.

Поддерживая «учредилку», деятели кооперации были настроены против советской власти и вынуждены были вооружать колчаковцев, но делали это неохотно. Стоя, по существу, на стороне революции, будучи в основном социалистами, они тем не менее оказались в одном лагере с Колчаком и его окружением из казаков, генералов и полковников типа атамана Сибирского казачьего войска генерала П. П. Иванова-Ринова или полковника И. В. Красильникова, обмундировывая их части и в то же время принимая отступивших в Сибирь волжан, а также борясь с московскими и питерскими политическими зубрами, набежавшими в Омск. И все это — под квазидиктатурой адмирала Колчака, которого окружавшие его «союзники» иначе не называли, как «истеричной бабой».

Пришлось мне тогда впервые изумленно наблюдать, как в Сибири испытанный боевой лозунг 1905 года — «идти врозь, а бить вместе», победивший в 1917 году, уже не действовал: главная сила революции, ее динамика — эсдеки и эсеры, — оказалась не просто разобщенной, но и вовлеченной в яростную борьбу между собой. И это тогда, когда низы, вся огромная инерция схлынувшей в Сибирь беженской и местной обывательщины, прежде всего вздыхали по обещанному советской властью миру, хлебу и конкретной возможности работать.

Средне-Сибирский корпус привел в Пермь командовавший им генерал-лейтенант, георгиевский кавалер, кажется, из томских студентов, эсер по убеждению, Анатолий Николаевич Пепеляев, брат Виктора Николаевича Пепеляева, который появился в Омске у Колчака в качестве министра внутренних дел сперва, а потом и министра-председателя, некоего канцлера Сибири. Оба эти брата впоследствии оказались глубоко провинциальными для тех постов, на которые они претендовали и которые занимали.

Таковы были мои первые общие впечатления, за ними последовали другие: в Пермь после годовой отлучки стал возвращаться старый быт. По улицам ходили люди, стучались в парадные двери, предлагая что угодно — муку, сахар, масло, хлеб, — все радости бытия… Откуда всё это бралось? Трудно сказать, но почему-то всегда так получалось — старое явно приносило с собой изобилие. Очевидно, купцы приходили в себя подобно мухам, оживающим с теплом весны.

Затем на стенах домов, на заборах появились объявления новой власти, требующие от всех офицеров немедленно явиться на регистрацию.

Естественно, пришлось идти. Во время этой процедуры я назвал [6] себя «бывшим офицером», на что получил от регистратора, этакого благополучного капитана, замечание, что-де офицер не может быть «бывшим», для этого есть слово «ренегат». Это слово было тогда вообще в большом ходу, им охотно перебрасывались люди, оказавшиеся «по обе стороны баррикад».

Я ответил в том смысле, что-де непонятно, каким образом офицеры сохранились где-то в Сибири, а здесь что-то их давно не видно.

Из нашего брата (а нас набиралось до 360 человек) был немедленно сформирован офицерский полк. Мы все явились в здание Мариинской женской гимназии, где для нас уже были приготовлены койки, покрытые серыми одеялами; начались дежурства, караулы на «ключевых позициях» и т. д. А главное — пьянство.

С «освобождением Перми» забушевало, разлилось по городу широкой волной пьянство, тон которому задавали победители. Полковник Урбанковский, «герой освобождения», со своими офицерами часто скакал «на бешеной тройке» по Сибирской улице, провожаемый с тротуара женскими и девичьими взглядами, чрезвычайно красноречивыми, не требующими разъяснения. Пришедшие в Пермь офицеры-сибиряки пользовались общим благоволением и любовью — победители! Мы же находились пока что в резерве.

После нескольких дней ожидания явился к нам под — или полковник, пожилой, на вид довольно «печального образа». Нас собрали, построили. Он сказал, что прибыл из Омска. Мы, естественно, ждали что-нибудь «о возрождении России», но услышали поздравление с «освобождением» (в который раз!) и пятиминутную речь какого-то весьма затрапезного содержания. Она свелась к тому, что мы мобилизованы омским правительством, призваны на действительную службу, обязаны исполнять старые законы и правила, что жалованьем, содержанием, всякого рода довольствием мы будем удовлетворяться по старым нормам, по чинам и должностям. Затем этот далеко не блестящий оратор извлек из кармана объемистый серебряный портсигар семейного вида, закурил толстую папиросу, осведомился, нет ли претензий, и исчез столь же незаметно, как и явился.

Это было само видение старого, которое восстанавливалось, чтобы нас «освобождать».

Но за год-то жизни в Советском государстве мы привыкли уже к бурному стилю пламенных речей, к выявлению злостных врагов, к блестящим перспективам в самом непродолжительном времени! А здесь вылезла наружу захолустная рутина какого-то сибирского маленького гарнизона.

Как часто бывает в жизни, вскорости мне довелось встретиться с этим самым тихим полковником за каким-то пышным пирогом, вновь появившимся на столе в пермских семьях. Старый воин был так же тих и безмятежен, как и при нашей первой встрече в офицерском [7] полку, но на предложение хозяйки выпить рюмку водки вдруг ответил энергичным отказом, хотя его обличье никак не выказывало наличия добродетели алкогольного воздержания. Возникли прения, ветеран настаивал на своем отказе, но не совсем: выяснилось, что водку он мог пить… только из чайного стакана. Из рюмки не мог!

И действительно, он пил и ел, как сибирский Гаргантюа! Сверкал семейным портсигаром, дымил сибирским табаком…

Что можно было сказать о таком зрелище? Ничего! Можно было или рассмеяться «горьким смехом», или заплакать от нелепости происходящего… Ха! Освобождение! Откуда?

В скором времени наш полк подняли ночью и отправили «на фронт», неподалеку от Перми. Мы заняли деревню на Каме. Разместились в избах, спали на полу, сменялись, мерзли в караулах, то есть все шло как положено. Было скучно, обидно, нескладно чуть не до слез. Вот тебе и научная моя работа… Вот тебе и захватывающие разговоры на тему тех же «Двенадцати» Блока. Был только самогон, да еще пустая растрата времени. Подгородные крестьяне смотрели на нашу офицерскую заставу не очень благосклонно, косились на нас…

Начальство нас предупреждало, что вокруг бродят партизаны — нужно держать ухо востро. А жизнь шла своим ходом, в полях трещали морозы, в естественных видах пользоваться более или менее теплым «двором» было конфузно, приходилось отбегать подальше от огородов, где было дьявольски ветрено и холодно. И, что всего нелепее, сидеть где-нибудь, затаясь между сугробами, как заяц на лежке, держа на коленях тяжелую мерзлую винтовку.

Да, вот так «творилась история». Надо признать, выглядела она в этих мелочах довольно-таки непразднично.

На счастье, здесь, на Каме, большой войны не было, кроме небольшого столкновения с матросским отрядом. Главные бои тогда шли правее, в направлении на Ижевский завод. Генерал Пепеляев стал подвигаться по железной дороге на Москву, но в конце концов смог добраться только до Глазова, откуда впоследствии покатился обратно в Сибирь…

Меня из офицерского полка направили на работу в газету, которая издавалась при пепеляевском штабе, во втором эшелоне, где в американских вагонах помещались редакция и типография. Газета называлась «Сибирские стрелки». Там я проработал до весны, использовав опыт моей редакционной работы в петербургском издательстве и в пермской газете «Народная свобода».

В редакции этой газеты я был на вторых ролях; редактором был земляк самого комкора, сибиряк, человек шумный и сварливый, поручик Борис Броневский, писавший в высокоторжественных то[8]нах и предрекавший в самом скором времени торжественный благовест во всех сорока сороках церквей, когда адмирал Колчак будет въезжать в Москву на белом коне. Потом редактора отпустили отдыхать от ратных трудов в Сибирь, некому было мешать в основной работе, и я повел газету по-деловому, сделав из нее не назойливо-пропагандистский орган, а деловое издание, восстанавливающее связь с Уралом. Опыт оказался удачным во всех отношениях, Наша газета, хоть и штабная, хоть и на колесах, побивала всех своих соперников в других городах, от Омска до Перми. Превратившись из казенного, унылого заведения в живое предприятие, «Сибирские стрелки» все время наращивали тираж настолько, насколько могла выдержать походная типография. Сибирь хотела жить и работать!

Благодарности за этот свой гражданский подвиг я не получил никакой, напротив, ушат генеральской ругани обрушился на меня. На собрании штаба генерал Пепеляев взялся за газету: он требовал-де поднажать на патриотичность, а тут, как-то развернув газету, вдруг увидел какие-то объявления…

— Какая же это к черту военная фронтовая газета? — кричал генерал. — Смотрите объявление: «Коза продается»! Коза в военной газете… Черт знает что такое! Где Иванов?

— Ваше превосходительство! — отвечал я. — Коза — это объявление. Деньги! Это тираж! Это спокойное дело! Нельзя жить одними красивыми словами…

Генерал, фыркнув, бросил на стол газету. Но я и по сей день считаю: я был прав.

Подошла весна. Подошел праздник Пасхи… Пусть военные успехи не радовали колчаковских генералов: наступление на востоке задержалось, А. И. Деникин, обгоняя сибиряков, продвигался к Туле, — Пасху, несмотря ни на что, отпраздновали вовсю. Помню, всю пасхальную ночь просидел я в редакции, готовя праздничный номер. Вышел на железнодорожные пути, когда уже всходило солнце, и вижу: вокзал — весь в электрических огнях, забыли спьяну погасить. На подметенных по-праздничному путях лежали и бродили, шатаясь из стороны в сторону, жалкие фигуры.

Было так горько, что я ничего не смог вымолвить. И доселе помню возглас ушедшего тогда в старообрядчество епископа Андрея Уфимского (князя Ухтомского):

— Православие! Ах, это православие! Пьяное православие! Беда! Общая беда — и революции, и контрреволюции. «Классы у нас не дураки выпить», как сказал Маяковский.

Весна-то проходила, но Сибирский фронт так и не продвигался к Москве, хотя вернувшийся Б. Броневский и публиковал в «Сибирских стрелках» элегические, акварельные призывы. В Омске что-то происходило. Оказалось, там необходимы «культурные силы», что-[9]бы «вырабатывать политическую линию»… Первой ласточкой улетел туда из Перми талантливый публицист профессор Н. В. Устрялов.

Его вызвал сам диктатор…

Прошло время, и вызвали еще нескольких преподавателей Пермского университета, среди них и меня.

Я выехал на восток из Перми в мае. Меня очень интересовала эта поездка: вот где я увижу, как строится история. Выехал вечером и наутро был в Екатеринбурге, этом центре богатейшего Урала, где сделал остановку. Была она вынужденной: из Перми я ехал в одном купе с двумя девушками, от нападения которых таким образом отбился, — столь аррогантно были настроены мои спутницы. С утра кружил я по этому царственному уральскому городу, столице героев романов Д. Н. Мамина-Сибиряка, побывал в редакции газеты «Отечество» А. С. Белевского, увидел там мрачных эсеров… Посмотрел и на дом купца Ипатьева, где недавно кончилась династия псевдоРомановых, начавшаяся в костромском Ипатьевском монастыре… А вечером ужинал в парке Харитоновых, в гнезде уральских миллионеров совершенно потемкинского стиля.

В парке было тогда открыто что-то вроде международного военного собрания, где ежевечерне пировали офицеры как его величества британского короля — в Екатеринбурге тогда стоял Гэмпширский, если не ошибаюсь, полк, так и из других стран.

В полночь все встали — зазвучал английский гимн, такой победоносный, — в Версале ведь заседали тогда победители кайзера Вильгельма II, «освободившие» Европу, «наказавшие Германию» и «положившие конец войнам». Потом я побрел на вокзал, где переспал в каком-то вагоне.

Наутро за окном вагона пошли степи, перелески («колки») — типичные березовые сибирские рощицы, отражавшиеся в небольших круглых озерах. Все шире распахивалась она, степь сибирская! Я впервые увидал тогда и перекати-поле, эти живые клубки растений, прыгающие, словно живые мячики, по полям, гоняющиеся друг за другом в воздухе, наподобие хищных птиц…

В Омск прибыл утром. Выходя из своего вагона, я был поражен зрелищем, развернувшимся предо мной. Омск, как и другие сибирские города, стоял в стороне от железнодорожной магистрали, на небольшой ветке. Так вот, вся она до приземистого здания вокзала была заставлена разноцветными пассажирскими вагонами, над которыми развевались пестрые иностранные флаги… В этих вагонах, из-за абсолютной нехватки жилья в Омске, обитали наши союзники, или «союзнички», как их втихомолку называли тогда. Это были представители всех наций, аккредитованные при правительстве адмирала Колчака. Таких вагонов стояло буквально сотни. [10]

Застрял у меня в голове с тех пор обрывок вирша омского поэта. И в Омске, как и везде, были свои поэты — певцы совершающейся истории. Вот как он звучал:

«Экс Ориенте люкс*», — сказали,

Так Возрожденье совершится.

Вот веют флаги на вокзале,

Над новою столицей…

Прикрыв лицо степного зверства

Культурной беженскою пленкой,

Такою призрачной и тонкой, —

Возникли в Омске министерства.

Во всем подобие столицы,

В двенадцать пушка бухнет ровно, —

И Любинский — что Невский словно.

Везде — автомобили, лица.

Так долго едешь до вокзала,

Течет толпа, бегут машины, —

А всюду в окнах, на витринах

Видны портреты адмирала…

* С Востока свет! (лат.)

Если что и поразило меня в Омске, так это базар. «Да чего особенного? — недоумевали сибиряки, слышавшие мои восклицания. — Всюду так! Сибирь!»

Я был поражен щедростью сибирской природы, а также продуктивностью местного труда. Базар был положительно завален овощами, мешками муки, бочонками масла, тушами скота. Это обилие еды, если угодно — даже жратвы, потрясало… Мое тело под рубашкой покрывали шрамы от голодной экземы, а здесь…

Даже теперь, через столько лет, у меня останавливается рука от возмущения: к чему были такие страдания масс, если налицо такая несправедливость… Крысы и голуби жрали здесь вволю, а где-то там страдали и умирали люди от неумения управиться с тем, что имели… И я вспомнил слова своей московской бабки:

— Эх, да бывает так, что люди-то и у хлеба и без хлеба!

Что представлял собой тогда битком набитый, перенаселенный Омск? Он стоит на месте слияния рек Иртыша и Омки, где на холме тогда еще возвышалась крепость, которая так напоминала мне Белогорскую фортецию в «Капитанской дочке» Пушкина. Параллельно набережной шла главная улица, Любинский проспект. На Любинском стояли казачий собор, административные здания. На площади против театра высился большой дом Липатникова, со всеми своими пристройками и амбарами занимавший едва ли не целый квартал. С этим домом Липатникова оказалась связана моя работа в Омске.

Омск, средней руки казачий губернский город, был тогда засе[11]лен предельно плотно: сюда ведь сбежались представители всех классов Восточного Поволжья, Зауралья, верхушка имущих просвещенных слоев.

При виде этих сорванных со старых мест людских масс невольно возникал вопрос: какими же средствами транспорта надо было располагать, чтобы добраться сюда? Тут нельзя было уже говорить о «транспорте», тут надо было вести речь о грандиозных «эвакуациях», которые мы, люди того времени, наблюдали воочию. Наши верховые слои оказались способными передвигаться по своей огромной стране вполне как первобытные кочевники, без каких-либо общепринятых удобств. Нечего тут говорить о «классных» вагонах — для этого пригодились старинные двухосные красные вагоны, так называемые «теплушки». Поезда шли безо всякого графика, в одну сторону, на восток. Плата за проезд была аннулирована, целые семьи передвигались от Самары до Владивостока, не платя ни копейки за билет. Все паровозы были взяты под контроль и двигались только вперед, обеспечиваясь водой и топливом от самих пассажиров. В вагонах в невообразимых условиях ютились мужчины, женщины, дети всех сословий — и дворянство, и офицерство, и духовенство, и купечество, и крестьянство, и учителя, — все классовые привилегии и различия были полностью отменены. По всем железнодорожным станциям, от Балтики до Владивостока, катился клич: сперва «Крути, Гаврила!», затем «Понужай!» (или «Гони вперед!»). Этот клич был перенят у конных таборов, несущихся на восток параллельно железной дороге, и не только не отстающих от поездов, но подчас и обгоняющих их.

В те 1917—1920 годы вся Россия поднялась с веками насиженных мест, встала на колеса, села на сани, вышла на рельсы, на снег и побежала из краев, охваченных огнем кровавой борьбы, стремясь достигнуть тех мест, где еще сохранялся мир, прихватив с собой упрощенные реликты государства, церкви, бытового порядка, свою тишину в душах и ясность ума и даже благодушный юмор.

Весь народ — считанными ли, несчитанными массами — в своих извечно мирных и трудовых устремлениях уносил ноги туда, где чудилась возможность мирного существования и труда.

Эти исходы были прежде всего отказом от насильственной встречной борьбы, голосованием в пользу мира как главного условия нормальной жизни и работы.

И вот я оказался в Омске, где стихийно, само собой, образовался первый табор этого небывалого в истории исхода целого народа из своей страны, так похожего на бегство древнего еврейства из Египта…

И да позволено мне будет высказать здесь желание, что тогда сперва проклюнулось слабо, а потом стало прорастать и развиваться [12] все сильней и сильней: до боли в сердце мне хотелось построить либо саманный, слепленный из глины и соломы, либо деревянный, из старых ящиков сколоченный домик, чтобы, отказавшись от всякой «неги просвещенья», от «пышной суеты наук», жить, просто жить на одном месте, зарабатывая себе кусок насущного хлеба, проводя свои дни без всяких принудительных нормативов.

Однако, увы, скромным этим принципам тогда еще негде было поставить свои шатры — впереди было еще много исторических рекордов. Забегая вперед, скажу: мира вне России не довелось найти ни мне, ни другим…

В Омске мне предстояла работа в Русском бюро печати, а именно: борьба против стихийно разгоравшейся революции, о которой еще Наполеон говорил, что «революция, раз вспыхнув, не успокоится, не обойдя стран всего мира»…

Потушить этот огонь напалмом было нельзя! Нужны были новые методы, а их человечество еще не нашло. Из старых же самым надежным считалось насилие. Но если на стороне Москвы была вся Россия, то за колчаковским Омском не стояло ничего. В военном отношении Омск обладал лишь войсковыми соединениями, отошедшими в Сибирь с Волги, силами отдельных казачьих войск во главе с Сибирским, что было совсем немного в сравнении с силами России. Но никто в этом шумном Омске не знал, что же следует, собственно, вложить в уста этим самым колчаковцам, чтобы те могли объяснить, за что они борются, льют кровь и свою и чужую, чего хотят теперь и какие планы имеют на будущее…

Что же знала эта разношерстная публика, сбежавшаяся в Омск со всей матушки России, которая никогда не ожидала, что в благословенной, такой тихой, смирной России может вспыхнуть революция? Кроме двух слов — «Учредительное собрание», — эти слова она твердила на разные лады, в том числе и в уничижительной форме «учредилки»? У каждого из беженцев было свое собственное горе, своя болячка, о чем он и говорил, не слыша собеседника.

Политическая пестрота омского общества была просто неимоверной, это был настоящий клубок ожесточенных людей, боровшихся между собой. Всероссийское правительство должно же было иметь собственное мнение! Разве можно было что-нибудь пропагандировать, не имея об этом представления?

У Омска не было не только твердых принципиальных основ своей пропаганды, но даже аппарата для ее ведения… Основание же необходимых для того издательств, телеграфных агентств, культурных и просветительных организаций, устройство лекций, организация артистических и других выступлений, распространение литературы — все это требовало оформления в законодательном и административном порядке. [13]

Приехав в Омск из Перми, я нашел здесь лишь Русское бюро печати, разместившееся на Театральной площади в обширном доме Липатникова. Оно было создано как фиктивная акционерная компания, которая имела «основной капитал» и управлялась, как положено, своим правлением… Само Бюро имело отделы, во главе которых стояли директора русский, иностранный, печатный, газетный, экспедиционный, хозяйственный и т. д.

Я заведовал печатным, а позднее — газетным отделом. Кое-как приткнувшись в каком-то военном общежитии и утром явившись на работу, я увидел, как во двор въезжала большая телега, заполненная пакетами: оказалось, что это омская почта не приняла и вернула обратно множество пакетов с правительственными лозунгами, воззваниями, материалами. Возле воза стоял хромой, но энергичный экспедитор, студент-казанец Гаркунов и, размахивая палкой, возмущался: почтовый чиновник заявил ему, что никто не вправе самовольно рассылать документы, «возмущающие население»! С трудом дело было улажено, но почтовые отправления и позднее то и дело возвращались с мест.

Надо упомянуть о том, что у военного ведомства в Омске было свое осведомительное учреждение — Осведверх, во главе которого стоял известный тогда военный обозреватель московской газеты «Русское слово» полковник Г. Клерже. Это было типичное казенное учреждение в старорежимном духе.

Писать подробно об Омске нет никакой надобности: провинциальная, казачья глушь в комбинации с централистскими устремлениями в управлении, с шумной межпартийной враждой, возней и руготней, освещаемой газетами разного направления, с междуведомственными трениями, с интригами отдельных политиков и без того все видно как на ладони. К тому же засилье иностранцев, распускавших без конца разные слухи, ссоры между молодыми сановниками, считавшими Омск за первую ступень своей карьеры, гадания о будущем… От этого всего на душе было тягостно.

Не успел я приехать, осмотреться в Омске, ознакомиться с работой, как получаю из Перми письмо от Веры с признанием, что в Перми очень тревожно. Прошло еще несколько дней — и в мое общежитие с его запорожскими порядками как-то утром ввалилась Вера с отчаянно ревущим Гришкой…

Волосы поднялись на голове: что делать?

Но рядом была Вера с ее энергией, да еще в форме фронтовой сестры милосердия, в белой косынке, с георгиевскими ленточками на черном фартуке. Она бросилась к омскому уездному воинскому начальнику, устроила там тарарам и явилась, торжествуя, ко мне в дом Липатникова, где я сидел за письменным столом, пытаясь спасти Россию и в то же время держа у себя на колене повеселевшего Григория. [14]

— Все в порядке! — заявила Вера, потрясая в воздухе бумажкой. — Вот ордер на комнату!

Комната! В Омске, куда сбежалась вся Российская империя, куда съехалась масса иностранных представителей, — и вдруг получить комнату! Ведь это же счастье! Раньше, каких-нибудь два года тому назад, это было ничто. А теперь — о-о! Комната!

Помню, как мы, взгромоздившись в пролетку извозчика всем семейством, выехали со двора общежития. День был летний, прокаленный. Зной, пыль, духота, ветер, треск железных шин по булыжникам мостовой…

Когда я сказал адрес извозчику, то он как-то недоуменно переспросил, хмыкнул…

— Далеко? — спросил я.

— Ага!

И замолчал. Ехали мы долго, проехали мимо кладбища, поднялись вверх по песчаному косогору и оказались в слободке, где среди приземистых домишек стоял полутораэтажный дом.

Подъехали к нему, возница застучал в ворота…

Ворота приоткрылись, выглянула располневшая женщина и взяла ордер представителя омской власти. Прочла и воззрилась на нас с какой-то смешинкой в глазах, потом обернулась к девицам, выглядывавшим с крыльца…

И тут я понял, куда, в какой дом выдал нам «ордер на комнату» какой-то полковник из управления воинского начальника, которому Вера наступила на горло.

— Ты понимаешь, Вера, куда тебе этот сукин сын выдал ордер? — спросил я.

— А что? — Глаза у Веры широко раскрылись.

— Да ведь это же «заведение Телье»!

— Что?

— Да у Мопассана — помнишь? Ну, вроде купринской «Ямы»! Коварные омские чинуши дали нам ордер на комнату в омском доме терпимости.

Вера развела руками:

— Что делать?

— Во всяком случае, принять такой камуфлет весело! — сказал я. — Твой полковник просто сукин сын…

И мы стали беседовать со встретившей нас «хозяйкой» — факты нужно принимать всегда как они есть. Тем более, что время уже шло к вечеру.

По лестнице мы сошли в полуподвальный этаж с маленькими окошками, где перегородки, оклеенные видавшими виды обоями, разгораживали клетушки. И погрузились на целые сутки в жизнь этого дома отверженных. [15]

Вера была умна, смела, дружелюбна, и скоро наш Гришка стал баловнем бедных девушек. И он был доволен, и девушки были довольны, ухаживали за ним, кормили нас вкусными пельменями… Гришку они нянчили, с Верой обсуждали свои женские нужды.

Спать ночью не пришлось — с наступлением темноты дом осветился огнями, зашумел, огласился музыкой и песнями, словно заколдованный замок, спящий днем. То и дело подъезжали извозчики, вниз спускались и подымались вверх тяжелые шаги, гремели пьяные басы… Вот в какую переделку попала моя семья. И маленький мальчик, и моя жена, и сам я, собиравшийся писать историю. Не спалось мне, историку, так сказать, этих событий. Не спалось Грише, словно он предчувствовал свою будущую судьбу… Не спалось и бедным девушкам, всю ночь поочередно заглядывавшим в нашу каморку, где легкие переборки не достигали потолка, в свободные свои минуты…

Ясным, спокойным утром мы снова усаживались на извозчика. Гриша — черноглазый, румяный, переходил с рук на руки жриц любви, и только он один чувствовал себя великолепно…

В Омске все устроилось, получили мы комнату на улице Капцевича, и там снова завертелось колесо моей беспокойной, если только не бесполезной, работы. Я все ночи просиживал в типографии Русского бюро печати, листал корректуру, писал ударные «шапки». Споря с революцией, уверял почтеннейшую публику, будто можно переубедить, переспорить, переговорить московскую прессу.

И было ясно, что ни Русское бюро печати, ни стотысячные тиражи биографии адмирала Колчака, написанной таким мастером слова, как широко известный тогда беллетрист и драматург Сергей Ауслендер, ни газеты, выходившие в Омске по бедности средств на желтой оберточной бумаге, — положения не спасут.

Омск был похож на один из тех бочагов, которые я наблюдал когда-то на Волге, на тамошних поймах, после спада весенней воды. В них скапливалась масса рыбы, которой некуда было убежать. Там понял я выражение: «Ловить рыбу в мутной воде». И впрямь, стоило замутить в бочаге воду, и рыба, задыхаясь, выскакивала из мути, хватая жабрами воздух, — бери сколько хочешь!

Картина, разительно схожая с Омском, — сколько рыб набежало тогда в Омск и жадно дышало, выставив жабры из мути.

Наступление красных развивалось неудержимо, сводки отражали это в высшей степени точно… Не прошло и месяца нашей с Верой жизни в Омске, как в «столице всея России» замелькало слово «эвакуация», — и с каждым днем все чаще и упорнее.

Становилось все очевиднее, что судьба Омска решена. И тому причиной была грандиозная рекламация Омска как столицы, вставшей в Сибири при «огромной» якобы помощи союзников… Все чаще [16] и чаще стали подходить эшелоны с английским типичным серо-зеленым обмундированием: с широкими фуражками штатского образца, с лямками через плечо, поддерживавшими подсумки с патронами, с короткими шинелями, с ботинками либо с гетрами, либо с обмотками… И эти с чужого плеча обноски так намозолили глаза, что сибиряки стали колчаковцев принимать за иностранцев. И какая агитация могла бы заставить замолчать Москву, что Англия посылает в Сибирь свои войска, пытаясь захватить «богатства Сибири и Урала»?..

Паника ухода, отъезда, бегства, чего угодно, — но только не борьба, не сопротивление, — была так явственна, что я, приглашенный писать фельетоны в кадетскую газету «Сибирская речь», едва ли не в первой своей статье написал: судя по всему, Омск непременно провалится, надежд на то, что все обойдется, питать никак не следует…

Помню я еще одну свою статью, которая называлась «Вошь»… Да, именно так, и я имел немало неприятностей за свою резкость в слове. В этой статье я описал одного, почтенного вида, широкоплечего, волосатого общественного деятеля — либерала, который у нас в Бюро печати требовал отсылки на фронт из Омска «всех офицеров», ругал Колчака, а я сидел и наблюдал, как у оратора из бобровой бороды к розовому уху ползла крупная серая вошь — эта всеобщая напасть, которая съедала российскую интеллигенцию, как всегда вялую, нерешительную, неактивную. Она могла только ворчать, костерить начальство… Ах, это задорное, молодое словоблудие! Как мы тогда верили в силу слова, не выверенного мыслью, не поддержанного фактом, волевой властью, — свободного слова. Но у красных было то, чего не было у белых, вздыхавших о городовом вот с эдакими усами (о нем частенько вспоминал во Владивостоке бывший политкаторжанин эсер П. В. Оленин). А «крепкую власть», «диктатуру» олицетворял по игре случая алкоголик, бабник, наркоман Колчак. Красные энергично боролись и с белыми, и между собой, рушили старые твердыни, пугали направо и налево всех своими потрясениями, «ломали дрова» и добивались действительно чего-то и впрямь.

А белые, удаляясь от центра России, от Москвы, в мирные пока еще окраины, несли с собой непорочное знамя Учредительного собрания, веря в него с чеховской искренностью и лиризмом. Да что белая интеллигенция! Сам «диктатор» Колчак верил в то же Учредительное собрание как в панацею от всех общественных и социальных бурь… «Вот соберется разогнанное 5 января 1918 года Учредительное собрание», «вот приедет барин, барин нас рассудит!»

Да иначе не могло и быть. Разве можно было думать, что интеллигенция «забунтует», «выступит»? Ей-ни! И сам Колчак держался [17] таких же мнений… Помню отчетливо, как в Омск прибыла японская военная миссия. Но о чем японцы говорили с «верховным», было, как это водится у нас, у русских, глубоко засекречено. Что это была за миссия, я узнал лишь позднее, примерно в 1923 году, уже будучи в Шанхае. Я имел беседу как-то с генералом Дмитрием Антоновичем Лебедевым, бывшим начальником штаба А. В. Колчака. И Лебедев поведал мне, что японцы предлагали Колчаку помощь что-то около пятидесяти тысяч своих солдат, чтобы закрыть брешь, которая образовалась в связи с переходом на сторону красных Украинского куреня и других частей, с чего и начался военный провал Омска… Однако на это предложение, по словам бывшего начальника штаба, «диктатор» ответил отказом: японцы просили уступить им рыбные ловли на Охотском побережье и Камчатке, а Колчак не считал вправе разрешать им это без санкции Учредительного собрания.

Просвещенный, либеральный барин Колчак оказался мазан тем же миром, что и вся остальная омская публика.

Одним словом, Омск был обречен. И, минуя многие плачевные подробности, я перехожу к своему рассказу об эвакуации Омска, что дает мне возможность воспользоваться моими записками журналиста, вышедшими в 1921 году в Харбине под названием «В гражданской войне».

Глава вторая

ПЕРЕД КОНЦОМ ОМСКА

Конец Омска приближался неотвратимо, но, как это бывало постоянно в те дни, никто не мог сказать точно, когда же разразится катастрофа. Или — не хотел сказать? Словно перелетные птицы, первыми покинули Омск чехи, за ними потянулись французы. Серебряно-седой, обаятельный француз Субербьель еще в июле 1919 года устроил прощальный обед в «русском стиле» для «русских друзей» — с водкой, закусками и кулебякой, но это было встречено неодобрительно… Прощание? Значит, отъезд? Значит, паника?

Англичане сматывались последними…

Уезжали они потихоньку, крадучись. Приходит раз к нам в Русское бюро печати капитан Мак Калла, из штаба генерала Нокса. Хитрый, как все разведчики, сперва молчит, потом невинно спрашивает пишущего эти строки:

— А вы скоро уезжаете из Омска?

— Почему мы должны уезжать?

Дела у вас идут плохо… Ленин и Троцкий работают как черти, а у вас одни только ссоры. Я тоже скоро уеду, но это секрет! [18]

Мак Калла действительно вскоре уехал из Омска в Англию, но не через Владивосток или Архангельск, как все иностранцы, а прямо через линию фронта. Дома, в Англии, он занялся публикацией своей известной книги о казни царской семьи…

Опасность все более и более нависала над Омском, и наше Русское бюро печати (РБП), где я тогда работал, решило выступить с предупреждением о ней. Нами была выпущена афиша, очень впечатляющая, и расклеена по городу. На афише кровавая рука тянулась через Урал — «В Сибирь, за хлебом!». Лозунг был угадан точно, да и нетрудно было его угадать. Мы призывали сибиряков взять винтовки и защищать свое достояние. Рабочие Ижевского и Воткинского заводов развезли тираж по городам Сибири.

Эффект был потрясающий, однако с обратным результатом.

С появлением афиши население Омска впало в панику: на рынке цены на товары упали наполовину; вкладчики бросились в банки, требуя обратно свои вклады. Поезда уходили, битком набитые беженцами. К десяти часам утра, после бури телефонных звонков, в Бюро печати примчался на машине Рябиков, генерал-квартирмейстер штаба верховного главнокомандующего.

— Кто выпустил афишу?

— Мы!

Началось обсуждение, в котором участвовали директора РПБ профессора Н. В. Устрялов, Д. В. Болдырев, главный директор А. К. Клафтон.

Хорошо, я так и доложу генералу Ледебеву, — заявил в конце концов Рябиков. — Только, знаете, послушайтесь меня: выпустите другую афишу, да и заклейте эту… Ну ее к черту!

Такой афиши РБП не выпустило, ее издал Осведверх — Осведомительное управление верховного, которое возглавлял полковник Г. Клерже.

Уехала и японская военная миссия, долго сидевшая в Омске и распускавшая разные слухи. Не помню уж, кто ее возглавлял…

Что Омск провалится, было всем известно. Но когда? События следовали одно за другим. Командование над армией принял генерал М. К. Дитерихс и широко рекламировал свои «планы». До этого прошла мобилизация сибирского казачества, которое двинулось было на фронт, но боевой задачи своей не выполнило: оно должно было проделать глубокий конный рейд к Петропавловску, в тылу красных. Не удалась и разрекламированная затея с карпато-руссами, эта попытка зажечь «славянское море». Пожиманием плечами, недоверчивыми улыбками было встречено движение дружин Св. Креста, поднятое пермским профессором Д. В. Болдыревым. [19] Наконец адмирал А. В. Колчак то и дело выезжал на фронт, что не спасало положение, а только еще больше запутывало его.

В то время мы в Омске налаживали издание боевой газетки типа «вечерки» под названием «Наша газета» и решили ежедневно отправлять стереотипы из Омска для печатания ее в других городах. Я был инициатором и в середине сентября выехал из Омска в Новониколаевск (ныне Новосибирск).

Там предо мной предстала, так сказать, сибирская провинция, где проходила эта самая мобилизация дружин Св. Креста. В большом соборе в чудесный осенний день выступал с проповедью сам профессор Болдырев.

Был он в английском солдатском обмундировании с белым крестом на груди; поверх формы был надет церковный стихарь, зеленый, с галунами. Он говорил о том, что большевизм есть «сила диавола» и одолеть ее можно только крестом. На оратора, стоявшего на амвоне, глядели многочисленные смущенные, недоумевающие или иронически настроенные слушатели… Ведь профессор звал их под ружье!

Болдырев уехал из Новониколаевска в Томск. Я остался в городе — я не примкнул к этому движению, не веря в религиозное упорство нашего народа.

Так оно и вышло. Обнаружилось, что само православное духовенство не поддержало движение, заявив в лице новониколаевского архиерея об аполитичности церкви.

Вы-то убежите, — сказал преосвященный (если не изменяет память, — Борис), — а нам-то с большевиками жить придется!

К тому же в газетах Новониколаевска появилось письмо одного инженера-мусульманина, который, поддерживая мысль об организации многочисленных мусульман-беженцев под Зеленым знаменем против большевизма в помощь Омску, требовал, однако, за это прав национальной автономии. Газета «Сибирская жизнь» в Томске горячо поддерживала эти автономистские тенденции.

Дело тормозилось со всех сторон.

Новониколаевск был вотчиной сильно развитой кооперации. Политически публика эта была чрезвычайно пестрой и неустойчивой.

— Ну, что у вас там в Омске? — такими словами встретил меня мой старый приятель по Перми, присяжный поверенный В. И. Киснемский. — Вы, говорят, погромы еврейские здесь устраивать приехали, а? Такое настроение, а?

Омская власть вообще не пользовалась здесь, «на месте», уважением. И были к тому основания: ведь управляющий Новониколаевским уездом В. М. Сыэру и начальник шестого участка милиции Галаган как-то высекли местных кооператоров за неисполнение ими распоряжений Омска. [20]

А ведь новониколаевская, как и вообще сибирская, кооперация много тратила и труда, и средств на поддержку омской армии. Кооператоры принимали участие в гражданской войне в Сибири с весны 1918 года, они одевали и кормили омскую армию. Однако военное начальство предпочитало реквизиции переговорам, сделкам, договорам и, конечно, необходимым платежам.

Недовольны кооператорами были и купцы Новониколаевска. Своими общественными приемами работы те мешали им наживаться. Биржевой комитет поддерживал в Новониколаевске своих купцов и, например, при объявленной Омском реквизиции лошадей так разверстал требования, что забрал у кооператоров весь консостав.

Начальник гарнизона генерал Платов на протесты кооператоров заявил, что они-де «покрывают себя позором».

— Позвольте, — в разговоре со мной возмущался председатель кооператива «Закупсбыт». — Почему позором? Да мы для армии припасли тридцать тысяч полушубков, сто тысяч пар варежек, валенок. Мы же на миллионы рублей закупили в Англии медикаментов! Наши суда с ними уже в устье Оби! Разве мы это делаем не для армии? Напишите в газетах! Обратите внимание!

На нас смотрели со стены и прислушивались к нашему разговору портреты А. Ф. Керенского и Е. И. Брешко-Брешковской, висевшие в кабинете председателя. Я утешал своего собеседника как мог. А что я мог?

Открыв филиал «Нашей газеты» в Новониколаевске, я двинулся с той же целью в Томск. Изумительным было это путешествие по Оби. Заленовато-синее небо, разноцветные по-осеннему леса по берегам, на плесах — стаи белых лебедей. Суровая таежная красота…

И эту тишину могучей сибирской природы ночью взорвал крик гражданской войны, вопль человеческой боли.

Было 1 октября старого стиля, праздник Покрова. Ночью наш пароход подвалил к высокому, крутому яру, осветил его прожектором. На берегу стояли празднично одетые крестьяне — взрослые и молодежь. Ни дать ни взять — сцена из какой-то оперы. Пели, пили, провожали мобилизованных в омскую армию солдат. Те стали подыматься по трапу на пароход, а у воды лежала, распластавшись в позе отчаяния, чья-то мать…

Она вопила о своем первенце, вопила от страха потерять его и перемежала свои вопли причитанием:

— Уж если, Ванюшка, ты пошел служить, так служи! Не бегай! Служи!

На пароходе, в каютах первого класса, все шло своим чередом. Буфет уже был закрыт, но одна милая томская пара, супруги Поляковы, кормила всех проголодавшихся по доброте сердца и по объему своих запасов. [21]

Только один был пунктик у мадам Поляковой: не любила она беженцев.

— Ну куда эти люди бегут? И зачем бегут? Или уж так страшны большевики? Мы-то их видели в Томске, нагляделись!

На пароходе ехали еще профессора Томского технологического института с какого-то съезда и красивый старик — архитектор и домовладелец из Томска Лялин. Он возвращался с охоты и рыбной ловли, нагруженный трофеями, и был одет почти что в лохмотья, с той, однако, изысканной элегантностью, с какой умеют это делать охотники. На мой вопрос, взял ли он лебедей, старик ответил с шармом доброго старого времени:

— Мой друг! Я охотник-эстет! Я не стреляю ни лебедей, ни диких коз.

Однако этот изысканный эстет в рваной тужурке и с превосходным бельгийским ружьем ругательски, не выбирая выражений, ругал адмирала Колчака, который якобы повсеместно учреждал систематические общие порки населения. Все неполадки, недостачи, всю вековую дикость быта и времени он с величайшим темпераментом относил на счет «верховного».

Должно быть, так уж воспитаны мы старым временем — все доброе и злое считаем исходящим от одной личности, тем самым признавая единоначалие.

Томск предстал предо мною в густых сиреневых тонах. Это была сама провинция. В Новониколаевске всюду лидерствовали кооператоры. Томск, эти «сибирские Афины», был городом интеллигентским, тихим, скромным, ни на что не претендующим, неспособным и мухи обидеть. Туда были эвакуированы с Урала несколько высших учебных заведений с Пермским университетом во главе, что не оживило города. В нем и жизнь-то не была почти расстроена, были там и свободные комнаты, и дрова, и электричество, и вода, и еда, но по своей сонности Томск ни к кому «не примыкал», никого «не поддерживал».

Иркутск — тот был живее. В расселении беженцев с Урала, из Поволжья по Великому Сибирскому пути был некоторый порядок. Все «государственно мыслящее» оседало, конечно, в Омске — здесь были богато представлены Казань, Самара, Уфа, немного Пермь. Торговцы, дельцы, кооператоры предпочитали Новониколаевск; тихие, академически настроенные люди ехали в Томск; вся будирующая, протестующая и адвокатского стиля общественность скапливалась в Иркутске.

Иркутск был постоянной оппозицией Омску уже в июне, июле, августе месяцах 1919 года он пророчествовал о его неминуемом провале. По всей сибирской прессе прокатилась история, как иркутское земское собрание социалистической настроенности отказа[22]лось почтить вставанием память погибших в гражданской войне противников революции. В Иркутске выходил журнал «Еврейская жизнь», дававший массу интересного материала и группировавший вокруг себя много национальной интеллигенции, связанной с мировыми центрами.

Когда летом 1919 года в Иркутск приехал из Омска некий Т. В. Бутов, ему в одном собрании был предъявлен запрос:

— А известно ли молодому сановнику, что в Омске Русское бюро печати печатает погромные антисемитские афиши?

Речь шла об агитационной афише «Ленин и Троцкий», на которой оба тогда неразлучно связанных революционера были представлены в виде владык с пятиконечной звездой на коронах.

Бутов неопределенно ответил, что он-де разберется.

Наконец, в Иркутске жил и служил губернатором некий Яковлев. Деятельность его была направлена на подрыв авторитета Омска. Вот несколько фактов.

Августовское отступление омской армии вызвало особый приказ Колчака. За отступлением последовало наступление до реки Тобол. Яковлев колчаковский приказ распространил по всей Восточной Сибири, не датировав его и тем самым вызвав в умах путаницу.

18 ноября 1919 года исполнялась годовщина «диктатуры» Колчака. Яковлев устроил благодарственное моление на площади, хотя в этот день все газеты дали телеграммы о взятии Омска Красной Армией.

Когда после падения Омска РБП в лице профессора Н. В. Устрялова явилось в Иркутск, Яковлев отвел ему для работы помещение на станции Слюдянка (юг Байкала)… Этот синодик деяний Яковлева можно было бы бесконечно множить.

Возвратимся на прежнее…

Прибытие мое в Томск ознаменовалось ночной пушечной пальбой. Дрожали, лопались стекла в окнах, через город .летели снаряды. Это командующий войсками округа генерал Матковский устроил репетицию подавления восстания в городе. Испуганные обыватели, дрожа, сидели по домам. Впрочем, несколько человек из революционного подполья поверили в восстание, «выявились» и были схвачены.

Открыть в Томске «Нашу газету» оказалось очень трудным делом: губернатор Михайловский отпустил на это всего двадцать пудов бумаги! Плохо было и с помещением.

На Почтамтской улице в архиерейском доме был магазинчик госпожи Валерии «Корсеты и шляпы». Несмотря на всевозможные «ордера», она не уступила мне своего помещения.

— И ничего вы с нею не сделаете! — сказал мне один томич, человек бывалый и искушенный. — Плюньте лучше! Она как-то [23] панталоны с кружевами в окошке своем в архиерейском доме вывесила. Скандал! Контракт-де у нее! Так и не сняла! Ну, полька она… Кое-как приткнув редакцию в помещении чахлого Общества помощи армии, в холодный снежный вечер я уехал обратно в Омск.

Глава третья

РАЗЪЕЗД ИЗ ОМСКА

Тревожна была эта обратная дорога. Пассажирские поезда ходили плохо. На станции Тайга сел я в холодный вагон поезда, направлявшегося в Омск за ранеными. Навстречу шли сплошь беженские эшелоны с семьями, детьми, скотом, домашним скарбом.

От беженцев мы узнали, что наступление Красной Армии развивалось стремительно, но никто ничего определенного толком не знал.

Верст за тридцать от Омска бросил я свой санитарный вагон и пересел на паровоз, вызванный в Омск. Были ночь, холод, снег, красное пламя топки… Машинист был пьян, помощник выпивши, и оба в шутку пугали друг друга, открывая то и дело регулятор и отталкивая друг друга с хохотом при попытках убавить ход.

Зато доехали быстро. Пробираясь домой темными улицами, у кабака «Аполло» на берегу реки Омки я набрел на грандиозный военный пьяный скандал с криками, руганью, стрельбой.

Глубокой ночью разбудил своих стуком в окно. Первое, что я услышал, было:

— Объявлена эвакуация Омска! Что делается! Все получают эвакуационные, ликвидационные, а главное, все рвутся уехать на восток в первую очередь.

Кошмарное, сумасшедшее время. Деникин подходил к Туле, газеты сообщали, что при взятии им Орла горожане стояли на коленях и пели: «Христос воскресе!». А тут — только бегство и развал!

Все хотели бежать, унести ноги — ни о каком сопротивлении речи, конечно, и быть не могло. Все метались в поисках «информации», если не стояли в очереди у железнодорожных касс.

И так повелось в те дни, что мы все, все Русское бюро печати, собирались между двенадцатью и часом дня на Гасфортовской улице в кабинете директора-распорядителя А. К. Клафтона и ждали его. Пока того не было, Н. В. Устрялов вдохновенно набрасывал отчетливые схемы международного положения, которое должно обязательно вызволить Омск. Врывался Д. В. Болдырев в своей форме унтер-офицера с белым крестом на груди он часто бывал у «верховного» и оттуда приносил всякие новости. Вот он рассказывает, что только что состоялось совещание командующих армиями, где [24] резко выступил генерал А. Н. Пепеляев, решивший оттянуть свою армию к Томску. Наконец приезжал как всегда возбужденный А. К. Клафтон. Все замирали, все превращались в слух. Директор-распорядитель только что был у премьер-министра В. Н. Пепеляева, брата генерала.

— Положение безнадежное. Конец! — говорил Клафтон. — Впрочем, генерал Дитерихс имеет интересный план…

Роковой человек Дитерихс! Неудачный военный. Мистик, годами выдвигавший планы, из которых не был реализован ни один. Кончил он свою жизнь в Шанхае кассиром французского банка.

Отрешенный наконец от командования Колчаком, Дитерихс на вопрос Болдырева: что же он теперь будет делать? — ответил так:

— Еду в Читу. Надо помирить атамана с адмиралом, чтобы, когда Колчак турманом полетит из Омска, Семенов не арестовал его в Чите.

Это я слышал из уст самого Болдырева.

День ото дня все быстрее неслись по улицам грузовые автомобили, доверху набитые разным скарбом. «Эвакуировались» под натиском революции комнатные цветы, пианино, зеркала, кровати. Словно сейчас вижу, как какой-то грузовик на Любинском проспекте давит собаку. Дама в шапочке с белым эспри, сидевшая рядом с военным шофером, даже ухом не повела на отчаянный визг несчастной. Ветка — этот целый квартал на рельсах, под иностранными флагами, где в вагонах жили именитые европейцы, приезжавшие смотреть, как делается русская история, мало-помалу освободилась от заморских гостей. Место их заняли разные составы, предназначенные для омских учреждений. Стояли уже зимние холода, и чиновники в форменных фуражках, в подпоясанных пальто, с поднятыми воротниками, пилили, кололи, таскали дрова — путь предстоял немалый, подальше от гражданской войны.

Я слышал, как один из таких дровосеков на ходу крикнул другому:

— Куда едете?

— А не знаю, — был беспечный ответ. — Куда повезут! Да и кто бы мог ответить на такой вопрос?

Это была одна сторона Омска, гражданская, так сказать. Другая же, военная, была еще трагичнее. Д. В. Болдырев развивал неутомимо правильные, по существу, мысли о возможной силе сопротивления населения больших городов — она была колоссальна. Он приводил в подтверждение своих слов примеры тех мобилизаций, которые проводили большевики в Петрограде, достигавшие цели, несмотря на антагонизм населения. Но реально Болдырев мог положиться только на своих крестоносцев.

О эти крестоносцы из православных! О эти дружины Зеленого [25] знамени, формировавшиеся из антисоветски настроенных мусульман-беженцев, что в общем дало до шести тысяч надежных бойцов. Что с ними сделали! Во-первых, их разбрасывали по разным тыловым службам, в охрану, например, в конвой Колчака. На фронте их вливали в другие части, где над их обрядами, верой подтрунивали все, даже офицеры. И люди теряли уверенность в себе. Им выдавали новенькие американские винтовки, те самые, у которых затвор отказывал после нескольких выстрелов, не выбрасывал гильз. По линии снабжения этих верующих людей обрядили в широчайшие китайские ватные стеганые штаны без прорех, без поясов… Словно кто-то умышленно издевался над «святыми дружинами».

Правда, к обороне Омска как будто готовились, строили некие «предмостные укрепления», на тот случай, если Иртыш к подходу красных еще не замерзнет. Объявили принудительную повинность на эти работы, вывели в поле до двух тысяч человек, которым, правда, платили, но не позаботились о горячей воде для них, не говоря уже о пище.

Уже после оставления Омска я разговорился с добродушным саперным прапорщиком, строившим эти «укрепления». Было построено несколько окопов «с колена», без прикрытий, без проволочных заграждений. Прапорщик, этот безвестный офицер-сапер, очень волновался, ему было приказано сдать эти укрепления частям, которые должны были оборонять их, а никто к нему не явился принять окопы. Они так и остались брошенными.

Довелось мне также слышать, что в штабе омской армии вообще были против заблаговременного сооружения укрепленной полосы: мол, наличие ее ускорит отступление.

Все-таки для обороны Омска была создана Омская группа, командование над которой принял генерал Тарейкин. Не знаю, были ли в этой группе какие-либо части — я их в моих скитаниях не встречал.

Наконец, после бесконечной возни, слухов, переговоров и прочего, Русское бюро печати эвакуировалось — в коридорах дома купца Липатникова воцарилась тишина. Остались только мы — небольшой штат для работы в РТА (Русское телеграфное агентство) да для выпуска «Нашей газеты».

Прошел день, два, три, а «уехавшие» все еще прибегали с Ветки — то за тем, то за другим: их не отправляли на восток. Некоторые из коллег махнули на все рукой и вернулись домой. Накануне отъезда я с А. К. Клафтоном поехал на станцию.

Холодный закат ярко горел на снегу. Вот и наш поезд с машинами, бумагой, служащими. Кто-то заботливо волок к вагонам пустую золоченую раму от какой-то картины. Зачем?

Устрялов — в валенках, в синем подпоясанном демисезоне. Та[26]лантливейший фельетонист Зуда, острые фельетоны которого почти каждый раз вызывали вопли в ставке «верховного» и протесты иностранцев, зябко потирает руки. Писатель-статейщик Блюменталь — в пенсне, иззябший донельзя, топчется на месте.

Клафтон долго прохаживался с Устряловым — это было их последнее свидание…

Уехали.

Омск затихал. Уехал и адмирал Колчак — в поезде, защищенном «пятью флагами пяти дружественных держав», под покровительством представителя Франции генерала Жанэна и чешского генерала Сырового. Это скорбное путешествие описывалось в советской печати неоднократно, не буду повторять. Известна и некрасивая роль генерала Жанэна в этой истории.

Я тогда всматривался в лица иностранцев — это было очень поучительно. Ведь все тогда, особенно мы, прапорщики первой мировой войны, очень долго и очень крепко держались за лозунг: «Верность союзникам!»

Нам, неискушенным молодым людям того времени, Европа, все «европейское» казалось сияюще светлым, необычайно честным и непоколебимым в деле отстаивания культурных принципов. Имена Джордано Бруно, Галилея, Яна Гуса и других страстотерпцев звенели бронзой в брошюрах с их героическими биографиями. О, как мы, офицерская молодежь того времени, свято верили в европейцев!

И вот в Омске мы вдруг увидели европейцев во всей их волчьей натуре. Мы долго не верили глазам своим, но убеждались в этом все больше. Нам становилось смешно, досадно на самих себя за то, что мы думали, что эти «союзнички» будут нас почему-то спасать, помогать нам… Почему они, собственно, должны были помогать нам, спасать нас, мы даже не задумывались.

И все чаще и чаще приходилось отмечать несостоятельность и наивность нас самих. Мы, белые офицеры, политики, культурные работники, деловые люди, верили в Европу, в европейцев тогда так, что просто счастье, что правящие группы европейских государств того времени не воспользовались этим нашим увлечением.

Да сделай они тогда ставку на антибольшевистскую, интеллигентскую Россию, польсти нам, молодым, наивным, страстным, самоотверженным, они взяли бы нас всех, всю нашу страну голыми руками. Россия потеряла бы свою самостоятельность!

В Омске в описываемые мною дни лета и осени 1919 года происходила полная переоценка ценностей. Развертывался исторический урок колоссальной впечатляющей силы — выяснились наши отношения с союзниками.

Первыми, с кем пришлось рассматривать их по существу, были «братья чехи». [27]

В русской контрреволюции 1918-го и позднейших годов чехи первыми сыграли блистательную роль добрых ангелов-хранителей русской общественности, неких защитников и освободителей русских от русских же, на чем и пожали богатые лавры.

Чешское движение в России проявилось во время первой мировой войны, когда сформирован был первый полк из чехов, долго живших в России и смотревших на нашу страну как на свое славянское Отечество. Личный состав этого полка почти целиком пал в рядах русской армии.

В дальнейшем воинские подразделения чехов формировались из военнопленных австро-венгерской армии, переходивших на сторону России. Это была иная публика, расчетливая и не забывавшая о собственных интересах. Чешский национальный совет, куда вошли метрдотели из петроградской фешенебельной гостиницы «Астория» и коммивояжеры чешских и австрийских фирм, повел другую политику, что заставило командира 1-го чешского полка полковника Швеца застрелиться под Казанью.

Политику этого Национального совета проводили в Омске уполномоченный Богдан Павлу, связанный с оппозицией — Авксентьевым, Зензиновым и другими. Стоявшие в эшелонах по Транссибирской магистрали чешские части выступили против большевиков в июне 1918 года, чтобы обеспечить себе путь на восток. Они заняли Екатеринбург (ныне Свердловск) 25 июня. Казань примерно тогда же и, взяв под свой контроль Транссиб, прекратили бои, готовясь пробираться во Владивосток, а затем, уже морем, — домой, в Европу.

Уезжали чехословаки не с пустыми руками. С ними уходили огромные транспорты русского военного имущества — все, что лежало навалом в складах вдоль всей магистрали. Они увозили амуницию и автомашины, продовольствие и мебель — все, что только можно было вывезти. Все это, конечно, происходило с ведома и согласия «старших держав».

И вот в Омске я стал свидетелем одной любопытной истории, которая показала, как действовали эти люди.

«Герой» ее — англичанин Бернгард Пэрс, профессор русской литературы в одном из университетов, кажется, в Лондоне. Он числился «другом верховного», то есть Колчака, постоянно навещал его, читал лекции в железнодорожных мастерских, студентам, все время призывая «к искренности». Организовал обмен делегациями рабочих и студентов между Омском и Англией. Бывал Пэрс часто в РБП и наставлял нас, как следует вести пропаганду. Он советовал нам составить брошюру, содержащую в себе директивы по ведению пропаганды, и после утверждения Колчаком разослать ее по всей Сибири. [28]

В качестве специалиста по пропаганде профессор привел с собой в РБП молодого чеха Альфреда Несси, вывезенного им из Екатеринбурга.

Приступили к работе.

И вот я, автор этих строк, под диктовку двух плохо говорящих по-русски иностранцев стал наговаривать нашим машинисткам банальные пропагандистские заповеди и советы. Однако одно положение меня заинтересовало. Чех Несси советовал в целях расстройства финансовой системы противника сбрасывать в его тылу фальшивые банкноты. И уверял, что сам испытал успешность этого плана, сбрасывая обесцененные деньги в Италии.