Бизнес и политика в России исторически несовместимы. Судьба Василия Кокорева, водочного, нефтяного и железнодорожного магната, тому подтверждение

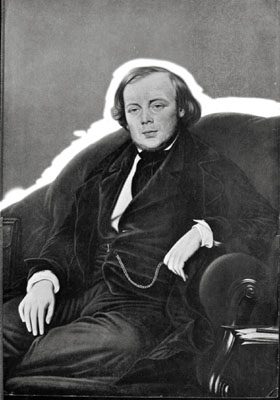

Кокорев Василий Александрович

Кокорев Василий Александрович

Пуд соли

В Солигаличе, что под Костромой, торговали в основном двумя товарами: вытекающей из названия города солью и водкой.

В 1837 году сыну солигаличского мещанина и торговца солью Алексея Кокорева — Василию исполнилось 20 лет. Нормальный возраст для вступления во взрослую жизнь. Парень был грамотный, читал хоть и по складам, но резво, считал запросто до тысячи, а главное, что досталось ему от родителей — так это ум. И хватка. И капитал, заработанный почившим в бозе отцом, хоть и невеликий, однако вполне достаточный для открытия своего дела. Дед Василия варил соль, отец варил, попробовал варить и сам Василий. Попробовал так рьяно, что уже спустя три года почти полностью разорился. На последние оставшиеся гроши будущий мультимиллионер попытался было создать на базе своего солеваренного заводика нечто вроде элитного санатория, где лечили солевыми ваннами, но и тут его ждала неудача: Солигалич тогда считался чуть ли не концом света, за ним уже и дорог-то не было, а поэтому российская аристократия не очень-то стремилась искупаться в тамошних источниках, а местные жители и без кокоревской помощи прекрасно знали, в каких окрестных лужах лечить свои хвори.

Новую трудовую карьеру, водочную, пришлось начинать с нуля. А вернее — проситься в сидельцы к старому приятелю откупщику Жадовскому. Тот подержал юношу пару месяцев в магазине, а потом взял и назначил управляющим над всеми своими уральскими откупами.

В те далекие времена система российской водочной торговли была предельно проста. Ежегодно купцы, желавшие торговать в губернии хлебным вином, съезжались в губернский центр, для того чтобы поучаствовать в ежегодных «откупных торгах». Купец, посуливший государству в этом тендере наибольший откуп, и получал эксклюзивное право торговли ходовым товаром. После торгов следовало «поклониться казной губернатору», с тем чтобы он, воспользовавшись своей властью, максимально снизил величину откупа. Дальше можно было целый год только считать барыши и ни о чем не волноваться.

Ведро водки

Ведро водки

Покрутившись годик в водочном бизнесе, Василий сделал, пожалуй, один из самых удачных в своей жизни ходов. Нет, он мог, конечно, и дальше трудиться управляющим, а впоследствии, лет через десять, накопив трудами праведными и не очень требуемую сумму, взять себе какой-нибудь недорогой откуп. Но он поступил хитрее, поставив на новую лошадку, в качестве которой выступил только что назначенный министром финансов его сиятельство граф Федор Павлович Вронченко. Понимая, что перед новоиспеченным министром со всей остротой стоит вопрос увеличения притока денег в бюджет, а одним из основных источников, дававшим примерно четверть этого притока, как раз и являлся откупной ручеек, Василий сел и накатал графу записку. В ней он поведал новому министру о том, какие безобразия творятся в откупной сфере, и о том, как можно, придав «торговле вином увлекательное направление в рассуждении цивилизации», практически вдвое увеличить доходы.

В доказательство своих слов он просил дать ему один из самых «неисправных», то есть задолжавших казне, откупов.

В министерстве ему поверили и дали откуп орловский, за которым числился долг в 300 000 рублей серебром.

За дело молодой откупщик взялся весьма рьяно. Уже в первые месяцы своего автономного откупщичества он сменил большую часть откупных служащих, провел массовое сокращение, заявив, что настоящий водочный торговец должен трудиться «не из воровства… а из насущного лишь хлеба», поднял цену на водку, наладил ее продажу в розлив и резко ухудшил качество производимого в губернии напитка. В результате за два с половиной года он не только полностью ликвидировал задолженность откупа, но и вывел его в число лидеров. Воодушевившись успехом молодого откупщика, правительство передало ему в управление кроме орловского еще 23 задолжавших откупа, а на основе новой методы издало «положение об акцизно-откупном комиссионерстве».

За дело молодой откупщик взялся весьма рьяно. Уже в первые месяцы своего автономного откупщичества он сменил большую часть откупных служащих, провел массовое сокращение, заявив, что настоящий водочный торговец должен трудиться «не из воровства… а из насущного лишь хлеба», поднял цену на водку, наладил ее продажу в розлив и резко ухудшил качество производимого в губернии напитка. В результате за два с половиной года он не только полностью ликвидировал задолженность откупа, но и вывел его в число лидеров. Воодушевившись успехом молодого откупщика, правительство передало ему в управление кроме орловского еще 23 задолжавших откупа, а на основе новой методы издало «положение об акцизно-откупном комиссионерстве».

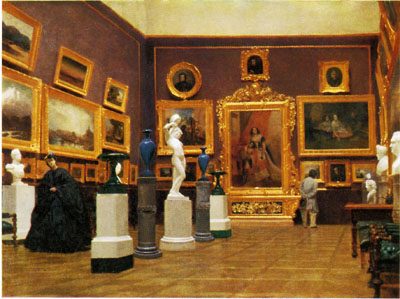

К середине XIX века капитал самого Кокорева составлял уже сумму в 8 000 000 рублей. Минимум. Некоторые современники утверждали, что эти данные самим Кокоревым сильно занижены, а на деле он распоряжается тридцатью. Но даже с восемью миллионами тридцатитрехлетний мещанский сын Василий Кокорев все равно был одним из богатейших людей империи. И как настоящий богатый человек он уже к началу пятидесятых начал собирать всякие картины и прочие предметы. Позже он даже открыл для обозрения всех этих художественных предметов галерею с библиотекой и кабаком, чтобы простой люд мог с комфортом приобщаться к сокровищам мировой культуры. На одном из аукционов он увидел вещь, совершенно поразившую его воображение. Это был массивный золотой лапоть. Лапоть им был куплен по стартовой цене и тут же установлен в кабинете на письменном столе. Отныне это было его постоянное место, а сам Василий Кокорев говорил друзьям, что этот лапоть символизирует его самого — разбогатевшего только за счет собственного ума лапотника.

Бочка керосина, версты рельсов, миллиард денег

Савва Мамонтов называл Кокорева «откупщицким царем». И это было совершенно верно. Василий совсем не собирался ограничиваться только торговлей спиртным. Его мучил самый настоящий организаторский зуд. Помня свой первый опыт переписки с графом Вронченко, он продолжал писать и давать советы правительству. Предлагал изменить порядок взноса денег в казну, предлагал сократить залоги по откупам, дописался даже до того, что предложил отменить все откупа. Впрочем, правительство с последним предложением не согласилось. А Кокорев уже начал собирать у себя в доме настоящие собрания российских откупщиков, на которых диктовал им, как они должны работать, какие цены объявлять, каких стандартов придерживаться…

В 1859 году он совершенно неожиданно взял да и построил в городе Сураханы, что в 17 км от Баку, первый в мире нефтеперегонный завод. На заводе под присмотром найденного купцом в Петербургском университете молодого приват-доцента Дмитрия Менделеева производилось специальное масло для недавно изобретенных осветительных ламп. Масло Кокорев назвал «фотонафтиль», однако люди стали называть его «керосин». Такое имя предложили американцы, начавшие нефтепереработку четырьмя годами позже.

Но нефть хороших барышей принести не могла. Это было дело скорее так, для души. А для кармана купец решил замахнуться на самую доходную отрасль — на железную дорогу.

Он «вложился» в постройку Волго-Донской железной дороги, в 1863-м провел в Москве конку, в 1871-м купил Московско-Курскую железку, а в 1874-м начал строительство Уральской дороги.

Он «вложился» в постройку Волго-Донской железной дороги, в 1863-м провел в Москве конку, в 1871-м купил Московско-Курскую железку, а в 1874-м начал строительство Уральской дороги.

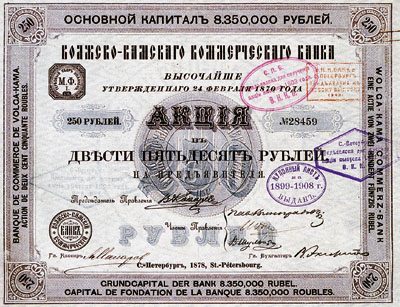

Затем Василий Алексеевич открыл для себя еще и банковский бизнес. Это именно он во главе группы товарищей организовал первый в стране частный Московский купеческий банк и самый крупный акционерный банк России — Волжско-Камский.

Слова речи и буквы строчек

И все было бы вполне нормально, будь Василий Кокорев хоть чуточку менее красноречив. Именно красноречие, помноженное на недюжинный ум, которого, однако, не хватило на то, чтобы это красноречие попридержать, и сгубило великого купца.

Вообще о кокоревской мудрости по Руси ходили легенды. Как-то во время заседания Комитета помощи голодающим крестьянам северных губерний члены комитета долго не могли решить, что сделать лучше: оказывать крестьянам единовременную помощь или систематическую. Спросили кокоревского совета. Тот, не вставая с кресла, пожал плечами и заявил:

— Никакие меры из предложенных и никакие миллионы не спасут Север… Единовременная помощь бесполезна, систематическая невозможна. На систематическую не хватит денег, от единовременной, если ее не украдут по дороге, мужик забалует.

— Но что же делать? — вопрос председательствующего был скорее риторическим, однако Кокорев дал на него вполне конкретный ответ.

— А накупите ружей, пороху и дроби — вот и все. Это поправит их лучше всякой помощи.

Сказав это, купец встал и вышел из залы.

— Гениальный человек, — только и сказал ему вслед глава комитета.

Купец был настоящим кладезем бесплатных советов. На любой вопрос он мог моментально дать совершенно неожиданный и вместе с тем правильный ответ. Более того, ему так нравилось отвечать и давать советы, что он частенько делал это, не дожидаясь вопросов. А для того чтобы все воочию видели его мудрость, купец повадился даже собирать чуть не еженедельные, посвященные какой-либо проблематике банкеты, которые превращались в «банкет одного докладчика». Пик ораторского мастерства Василия Алексеевича пришелся на 28 декабря 1857 года. Тогда на рождественский банкет, послушать под устрицы и спаржу мудрые речи, собралось до двухсот московских купцов. А речь Кокорев повел не о чем-нибудь, а об отмене крепостного права. Он утверждал, что именно этот позорный пережиток мешает России идти по пути прогресса. По его мнению, только оставшись без дармовой крестьянской силы, дворяне начнут закупать новую сельскохозяйственную технику, а освободившиеся мужики должны пополнить довольно скудный российский рынок фабричных рабочих. Речь была настолько блестящей, а аргументация настолько неоспоримой, что уже на следующий день, несмотря на праздники, купца вызвал к себе лично московский генерал-губернатор Закревский и настойчиво попросил более подобных речей на банкетах не произносить. Купец согласился и даже дал в этом расписку, однако не удержался и уже две недели спустя разразился новым спичем на ту же тему.

Рождественская речь Кокорева несколько лет ходила по России в списках. Когда же царь Александр подписал манифест об отмене крепостного права, многие из освобожденных крестьян на полном серьезе считали, что император здесь совсем ни при чем, а на самом деле их выкупил Кокорев с друзьями, купцами Алексеевым и Солдатёнковым.

Между тем ораторский зуд Кокорева рос не по дням, а по часам. Все чаще он разражался речами о государственном социализме, о политике гласности, о перестройке государственного аппарата. И сильнее всего эти речи досаждали московской администрации. Генерал Закревский все чаще отсылал в Питер депеши с просьбой «унять вредного честолюбца», устраивающего «митинги» и вмешивающегося «в дела, его сословию не подлежащие». Послания генерала начинались, как детектив: «В Москве завелось осиное гнездо… — писал он. — Гнездо это есть откупщик Кокорев».

Стенания московского генерала не остались без внимания. Василия Алексеевича стали постепенно оттирать от государственной кормушки. Сначала осторожно, а когда убедились, что купец «не понимает», то и явно. В 1863-м у него отняли все откупы, потом два года мурыжили с утверждением устава Купеческого банка, в 70-м не дали права монопольно распоряжаться пермской солью, запретили судам созданного им пароходства ходить за границу. В результате уже к середине шестидесятых годов расходы Кокорева начали превышать его доходы, к началу семидесятых ему пришлось продать за долги всю свою художественную коллекцию и большую часть своих акций. В 1876 году его сместили с поста председателя совета директоров Волжско-Камского банка.

Но зуд мудрости оказался сильнее финансовых стимулов. Несмотря на все притеснения, Кокорев не только не оставил свою просветительскую деятельность, а, напротив, расширил и углубил ее. Но, поскольку на банкеты средств уже не хватало, пришлось прибегнуть к услугам печати. Василий Алексеевич выпустил на свои средства несколько брошюр, в которых рассказывал об экономических ошибках правительства и о способах, как эти ошибки следует исправлять. И чем больше брошюр Кокорев выпускал, тем беднее и малозначительнее он становился.

Когда в 1889 году Василий Кокорев умер от сердечного приступа, некролог о нем поместило всего несколько газет, а на Охтенское кладбище, что под Питером, его несли в выдолбленном гробу несколько друзей-старообрядцев.

P.S. А золотой лапоть неожиданно всплыл в середине тридцатых годов на одном из брюссельских аукционов. Но никто за кокоревский символ не дал даже стартовой цены.

Валерий ЧУМАКОВ

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МИХАИЛОМ ЗОЛОТАРЕВЫМ

http://kommersant.ru/doc/2293853

Аннотация

В статье рассматривается значение речного круизного туризма в контексте его исторического развития, выявляется роль внутреннего речного круизного туризма в развитии туризма России.

Речной круизный туризм занимает особое место среди основных видов туризма. Он относится к основному способу отдыха в странах с развитыми внутренними водными системами. Россия имеет густую речную сеть, что позволяет организовывать различные

Речной круизный туризм занимает особое место среди основных видов туризма. Он относится к основному способу отдыха в странах с развитыми внутренними водными системами. Россия имеет густую речную сеть, что позволяет организовывать различные

круизные программы. Данное направление туризма считается одним из наиболее приоритетных и высокодоходных секторов современного туристского бизнеса. В то же время круизный продукт является для российских потребителей новым и еще не достаточно изучен, чтобы стать массовым. Вместе с тем, этот вид туризма является одним из самых перспективных и динамичных направлений туристской индустрии. Объем продаж этого туристского продукта имеет тенденцию роста на 20—25% в год, особенно на реке Волга. Эти данные были озвучены на Всероссийской конференции «Основные возможности, приоритеты и направления развития круизной инфраструктуры»1. По данным Всемирной туристской организации, в условиях нестабильной экономической ситуации круизный туризм является единственным прибыльным направлением мирового туристского бизнеса2. Однако в России, величайшей водной державе с колоссальным природным и культурно-историческим потенциалом, круизный туризм занимает лишь незначительное место на туристском рынке страны. Развитие данного направления сдерживается целым рядом проблем, главными из которых являются отсутствие эффективной региональной инвестиционной политики и активного имиджевого позиционирования России как водной державы. Решение существующих проблем должно стать одним из приоритетных направлений политики регионов страны, обладающих огромным потенциалом для развития круизного туризма. По мнению представителей властей, круизный туризм необходимо развивать во всех субъектах Российской Федерации3. Круизный туризм относится к специальным видам туризма, так как является достаточно трудоемким, капиталоемким направлением, сочетающим в себе несколько видов туризма, таких как рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный, познавательный. Рассматривая понятие «круиз», отмечено, что существует достаточно большое количество определений этому понятию. Так, А.В. Бабкин под круизом понимает путешествие на водных видах транспорта, включающее береговые экскурсии, осмотр достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развлечения на борту морских и речных лайнеров4. А.С. Кусков определяет круиз как морской или речной тур, в базовую стоимость которого включено комплексное обслуживание: проезд на судне, проживание в каюте, питание, развлечение и, как правило, целый ряд специальных мероприятий на борту судна5. По мнению Д.С. Ушакова главная особенность круизов как вида путешествия – совмещение транспортного средства, средства размещения, питания и досуга на борту лайнера – позволяет организаторам разрешить основную проблему отечественного туризма – отсутствие средств размещения, предлагающих соответствующие мировым стандартам качества услуги, и неразвитость туристской инфраструктуры 6. Круизы по внутренним водным артериям (рекам, озерам, каналам) принято называть речными7. По мнению А.С. Кускова речной круиз – это уникальный туристский продукт, представляющий собой водный маршрут, чаще всего многодневный, на речном судне, где туристу предоставляется пакет услуг перевозки, размещения и питания, развлечения, наземные экскурсионные и иные туристские услуги и обслуживание29. Речные круизы отличаются большой информативностью, т.к. маршрут, как правило, предполагает стоянки в городах и населенных пунктах, имеющих различные достопримечательности. Круиз позволяет туристу совершить путешествие на достаточно длительное расстояние, при этом перемещение происходит в ночное время. Кроме того, по сравнению с морскими путешествиями круизы, осуществляемые по внутренним водным артериям, менее подвержены влиянию погоды, отличаются меньшим числом пассажиров и размеренностью движения. Речным круизам также присущи следующие свойства: — уникальные свойства туристского продукта, которые позволяют в сжатые сроки ознакомиться с природными и историческими местами в России и, возможно, зарубежных стран при выполнении круизов по схеме «река – море — река»; — возможность проведения туров с различными программами, направленными только на отдых, сочетающие отдых и спорт, деловые поездки-семинары и т. д.; — упрощенный визовый режим для круизеров при посещении портовых городов в зарубежных странах, — дирекция круиза обеспечивает туристов, не оформлявших визы, разрешение на сход и пребывание на берегу по так называемым круизным спискам; — достаточно высокий уровень обслуживания8. В целом водные туристские путешествия имеют целый ряд достоинств: значительный объем единовременной загрузки, наиболее высокий уровень комфорта, возможность реализации различных видов и целей туризма, возможность полноценного отдыха, полный комплекс жизнеобеспечения. Недостатками водных путешествий являются: невысокая скорость движения (относительный недостаток), синдром замкнутого пространства, ограниченная мобильность, подверженность части людей морской болезни, в ряде случаев высокие тарифы9.

Перевозки людей водным транспортом уходят корнями в глубокую древность. Еще с библейских времен человек стремился соорудить плавучее средство, с помощью которого он смог бы совершать близкие и дальние путешествия. Следует отметить, что среди современных видов транспорта, водный является одним из самых древних. До появления железных дорог, именно ему принадлежала решающая роль в обеспечении транспортных потребностей страны10.

В России путешествия людей по речным путям известны еще со времен царствования Ивана Грозного. На Руси повсеместно было развито паломничество по святым местам, добраться до которых можно было, чаще всего, только по рекам. В пятнадцатом веке пользовался большой славой православный монастырь, который был расположен на Соловецких островах. Кроме монастыря там находилось множество христианских скитов. Простой люд добирался по реке до Соловецких островов на лодках. Во время речного плавания паломники делали стоянки для отдыха и на берегу озера устраивали трапезу. Богатые русичи в то время любили путешествовать на речных судах в ближайшие города. Самыми первыми задокументированными водными путешествиями являются экспедиции Никитина в Персию, Индию и Африку в 1422 – 1472 годах в целях поиска новых рынков и изучения заморских стран. В 1628 году Хабаров дошел до Таймыра вдоль реки Лены, а затем, по реке Олекме прошел к реке Уссури, изучив, таким образом, большую часть Сибири. Одним из первых государственных документов, касавшихся судоходства по рекам, было Уложение 1649 г. — свод законов, принятых Земским собором 1648—1649 гг. В главе IX “О мытах и о перевозке и о мостах” этого Уложения было сказано: “А которыми реками суда ходят, и на тех реках прудов новых и плотин и мельниц не делати, чтобы по тем рекам новыми прудами и плотинами судового ходу не переняти… А буде кто на такой реке плотину и сделает: и ему той плотины для судового ходу сделати ворота, чтобы теми воротами можно было судам ходити”. А если такого хода сделано не будет, “…те их мельницы и заплоты сломати, чтобы теми их мельницами и заплотами дорога впредь была не заперта, и служилым бы и всяким людям, чей кто не буди, в проезде мешканья и убытка не было”. Таким образом, Уложение 1649 г. явилось первым законодательным актом, установившим свободу судоходства по внутренним водным путям.11 До появления парового флота по рекам страны ходило большое количество разнообразных судов, имеющих различные размеры, назначения и конструкции. Большинство судов были самобытными и перемещались в основном самосплавом, с помощью ветра, весел, бечевы, конной тяги. Общими признаками всех деревянных речных судов до XVIII в. была грубая подготовка элементов корпуса. Наружная обшивка делалась из толстых неровно вырубленных “топорных” досок, а поперечный и продольный наборы — из целых бревен или “порубней”— т. е. бревен, расколотых вдоль пополам. Подобные суда “топорной” работы существовали, пока не развилась техника обработки дерева. Появление в России “пильных мельниц” и вырабатываемых ими досок позволило строить суда нового типа. Настоящее развитие речного туризма началось уже в восемнадцатом веке с развитием речного транспорта, которое связано с преобразованиями Петра I. Под влиянием указов царя стали появляться иностранные типы судов. Однако поначалу речное судостроение было результатом творчества русских мастеров. Самыми интересными судами в старое время были расшивы и беляны с поставленными парусами и украшенные росписью и резьбой. Они исчезли к концу 70-х годов XIX века. В 1714—1715 гг. Петр I издал ряд указов о запрещении строительства топорных “староманерных” судов и использования их для поставки грузов в Петербург по Вышневолоцкой системе, предлагая строить “новоманерные” суда. В числе последних указывались суда иностранных типов, более прочные, обтекаемой формы, из пиленых досок с металлическими креплениями. В эпоху правления Петра I начали создаваться первые «водные» курорты, такие как «Марциальные воды». В XVIII веке круизный туризм стал важной частью светской жизни. Дворяне совершали путешествия по Европе, Америке, Востоку, изучая иные страны и расширяя свой кругозор. Таким образом, Петр I не только развил кораблестроение, морские экспедиции и торговлю, но и научил людей путешествовать с лечебными, познавательными и развлекательными целями. Он стал основоположником и популяризатором современного круизного туризма12. Царя Петра Великого считают одним из первых любителей речного туризма. Беспокойный самодержец любил путешествовать по разным русским городам со своей многочисленной челядью. При Петре I было возобновлено также строительство Волго-Донского судоходного канала между донским притоком р. Иловлей и впадающей в Волгу р. Камышинкой, начатое еще во второй половине XVI в. турками. Была вырыта часть соединительного канала и построено несколько шлюзов, но из-за начавшейся войны со Швецией работы по строительству в 1701 г. были прекращены. Для соединения Волги с Доном предпринимались попытки строительства канала между Ивановским озером, откуда берет начало Дон, и р. Шатью, притоком р. Упы, впадающей в Оку. К 1707 г. было построено более 20 каменных шлюзов, но в связи с передачей Азова туркам (по условиям мирного договора) работы в 1711 г. также были остановлены. Таким образом, первые попытки производства работ на водных путях в интересах судоходства не внесли каких-либо изменений в условия плавания судов. Реки использовались для целей судоходства в их естественном состоянии, и плавание по ним далеко не всегда было безопасным.13 XIX век явился этапом бурного развития судовой индустрии. В 1813 году появляются коноводные машины (с использованием лошадей). Первое русское паровое судно было построено на Неве в 1815 году владельцем механико-литейного завода в Петербурге Карлом Бердом.14 Он организовал пароходную компанию, целью которой стало налаживание судоходства по рекам Волхова, Молога и Волга. Было положено начало коммерческого судоходства. В 1823 г. на Волге было создано АО «Компания парового судоходства по реке Волге, Каме и Каспийскому морю», а в 1843 г. в Петербурге образовалось пароходное общество «По Волге». В 1853 г. организовывается специальное общество «Самолёт». Его силами в Бельгии было построено несколько пассажирских пароходов мощностью по 50 номинальных сил, длиной 47 м. с многочисленными постройками и помещениями: «Ундина», «Бывалый», «Резвый», «Казань» и другие. Сборка их осуществлялась в Твери, где были организованы мастерские15. И так в XIX веке на внутренних водных путях начали использоваться пароходы, а первый речной теплоход, и первый теплоход в мире, был построен в 1903 году в России. Не смотря на это, примерно до середины XIX века в России круизный туризм в основном преследовал сугубо утилитарные цели. В конечном счете, это был не туризм как таковой, а экспедиции с торговыми, исследовательскими, научными целями. Туризм, исходя из политических, экономических и социальных особенностей имперской России, не мог быть массовым развлечением. Путешествовать могли лишь избранные. В результате быстрых темпов развития судовой отрасли к 1907 г. Россия имела самый большой речной флот в мире, большая часть которого находилась в бассейне реки Волги16. На реке Волге к концу XIX — началу XX вв. были созданы десятки акционерных обществ по судостроению и эксплуатации пароходов, а позже — теплоходов. К 1913 г. было построено 11 теплоходов, что позволило открыть пассажирскую линию Нижний Новгород – Астрахань. Дореволюционный российский туризм отличался от своих европейских или американских аналогов в основном религиозной спецификой. За границу и по стране ездили не только люди довольно обеспеченные с целью «мир посмотреть, себя показать», но и паломники, для поклонения святым местам. Имущественный ценз в таких поездках особой роли не играл: ко Гробу Господню в Иерусалим плыли на пароходах как великие князья и богатые купцы, так и вполне обычные селяне. Например, в 1914 году Землю Обетованную ежегодно посещало 35-40 тыс. человек, по преимуществу — крестьяне. Это отметил и поэт Андрей Белый, который писал о пасхальных праздниках 1911 г. в Иерусалиме: «Пол-Иерусалима говорят по-русски… сейчас здесь 6 000 паломников- мужичков». Интересно, что почти сто лет спустя подобные поездки (правда, чаще всего в составе круизных туров) стали пользоваться в России столь же большим спросом. Первая мировая война, а позже революция 1917 года эту традицию прервали. Но как только страна начала оживать после катастрофической разрухи, развитие туризма началось уже на государственном уровне. Во второй половине 30-х гг. прошлого столетия речные путешествия стали одной из форм поощрения и отдыха передовиков производства и представителей политической и культурной элиты. Война помешала превращению речных круизов в массовый вид отдыха, и только со второй половины 50-х гг. XX столетия они стали доступны широким кругам населения. В 1959 г. Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС организовал первый речной маршрут. За навигацию этого года 10 судов перевезли 12 тыс. путешественников. В советское время по мощности судов и масштабу речных перевозок Волжское судоходство занимало второе место в мире, уступая только глубоководному водному пути по реке Святого Лаврентия в Северной Америке, а по числу судов с механическими двигателями – первое место в мире. Так же в то время реки и водоемы активно использовались для организации теплоходных экскурсий17. В 60-80-е гг. XX в. речные круизы в России были чрезвычайно модны. В 70-е гг. в СССР появились комфортабельные четырехпалубные теплоходы немецкой, чехословацкой и австрийской постройки, которые успешно эксплуатируются и сегодня. В начале 70-х гг. теплоходы ходили на Ростов, Москву, Пермь, Нижний Новгород, Санкт- Петербург. Наибольшей популярностью в СССР пользовался круиз по Волге: Москва – Астрахань – Москва или Ленинград – Астрахань – Ленинград длительностью от 20 до 24 дней. Несмотря на большое количество судов, задействованных на этих маршрутах, спрос на такие туры превышал предложение во много раз, и путевки на речные туры можно было получить только элитной части общества, а бронирование осуществлялось практически за год. Пассажирский флот от двух- и трехпалубных теплоходов перешел на заказы за рубежом пассажирских теплоходов повышенной комфортности — четырехпалубных. Для того времени эти теплоходы действительно были самыми комфортабельными. Это только в настоящее время модернизированные трехпалубные теплоходы оставили позади некогда называемые «красавцами» четырехпалубные суда. Положение стало меняться в конце 80-х годов: с окончанием государственной монополии в туризме началось самостоятельное использование пассажирского флота большими и маленькими компаниями. Речные круизы были самым качественным видом отдыха в России, даже с учетом всех сервисных проблем того времени. Всего к 1988 г. в СССР было организовано 8,3 тыс. рейсов на теплоходах для туристов. Около 40 местных советов по туризму и экскурсиям арендовали суда и организовывали путешествия для граждан в своих регионах. Волгоград, Саратов, Самара, Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Москва являлись основными экскурсионными центрами для путешествующих туристов18. В девяностые годы двадцатого века сформировался цивилизованный рынок туруслуг, ведущее место в котором заняли крупные компании, нацеленные на серьезную многолетнюю работу. Кроме того, благополучие граждан несколько улучшилось, появилась стабильность и вместе с тем тяга к активному и интересному отдыху. В 1997 г. в России был достигнут «пик» речных круизов, когда большинство зафрахтованных судов было полностью загружено, а в ряде случаев спрос превышал предложение. В последнее десятилетие круизный рынок характеризует четыре фактора: специализация предложения, плавание на небольших комфортабельных теплоходах, соответствие размера теплохода набору услуг, автоматизация. Первые три фактора развились уже в 80-е годы XX века в форме круизов-экспедиций, плаваний на роскошных яхтах и огромных теплоходах с числом мест более трех тысяч. Однако в последующие годы эти факторы отошли на второй план, и первое место заняла автоматизация. В круизном бизнесе появилась необходимость создания простого управления информационной системой19. Россия по своему географическому положению имеет уникальную разветвленную сеть судоходных рек, каналов, озерных систем, которые активно используются в круизном туризме. Основные реки пролегают по меридиану, соединяя судоходными путями северные и южные районы. Страна имеет самую протяженную береговую линию в мире – 37653 км, которая богата памятниками культуры и природными достопримечательностями, в том числе входящими в список Всемирного наследия ЮНЕСКО20. Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей составляет около 100 тыс. км, из них более 16 – искусственно созданные каналы и водохранилища. Водная система России включает реки – европейской части России: Волгу, Каму, Оку, Дон; азиатской части — Обь, Енисей, Свирь, Лену, Иртыш, Амур и др., а также озера – Байкал, Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудское и др. Туристское и рекреационное использование озер России не столь интенсивно, как рек. Они в основном используются местным населением для кратковременных форм отдыха. Исключение составляют озера Байкал, Селигер, Телецкое. Судоходные речные пути России относятся к разным бассейнам. Основной среди них – Волго-Камский бассейн, экономически самая развитая часть страны. Это стержень Единой глубоководной системы европейской части России. В Единую глубоководную систему также входят: — Беломоро-Балтийский канал, сокративший путь из Белого моря в Балтийское в 4 раза; — Канал имени Москвы, давший столице глубоководный выход на Волгу и сокративший на 1000 км водный путь к городам северо-запада России; — Волго-Донской канал, связавший Волгу с Черным и Азовским морями; — Волго-Балтийский канал – глубоководный путь из Белого и Балтийского морей в Волжский бассейн21. Пассажирские перевозки по рекам России осуществляют 20 пароходств, подведомственных Министерству речного флота России, самыми крупными из которых являются Волжское, Московское и Северо-Западное. Кроме того, перевозки туристов осуществляют пароходства Министерств речного флота сопредельных государств (Украины, Молдавии, Казахстана), с которыми работают туроператоры России. В настоящее время туристские перевозки осуществляют суда акционерных обществ и судоходных компаний: в центральных бассейнах – Московское речное пароходство, Столичная судоходная компания, «Волга-Флот-Тур», Камская судоходная компания, «Донинтурфлот», Беломорско-Онежское пароходство, Санкт-Петербургский пассажирский порт, в восточных бассейнах – Енисейское, Ленское и Амурское пароходства22. В России, как правило, эксплуатируются речные суда, построенные в 1980-е гг. Среди наиболее комфортабельных лайнеров следует выделить круизные суда, осуществляющие дальние перевозки, проектов 301 и 302. Теплоходы этих проектов трех- или четырехпалубные и оборудованы комфортабельными каютами, предназначенными для одноместного, двухместного, трехместного и четырехместного размещения. Такие суда плавают на туристских маршрутах по Волге, Каме, Дону, а также по рекам и озерам Волго-Балтийского пути. На речных круизных маршрутах в России также используются теплоходы проектов Q 040 («Илья Репин», «Максим Горький» и др.), Q 065 («Сергей Есенин» и др.), 92-016 («Федор Шаляпин» и др.), 305 («Салават Юлаев» и др.), 588 («Михаил Кутузов» и т.д.)23. Речные круизы охватывают следующие основные города и местности: Санкт- Петер-бург (о. Валаам), Петрозаводск (о. Кижи), Горицы, Череповец; Москву, Тверь, Дубну, Кимры, Углич, Мышкин, Рыбинск, Ярославль, Кострому, Плес, Кинешму, Городец, Нижний Новгород, Макарьев, Козьмодемьянск, Чебоксары, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Чайковский, Пермь; Ульяновск, Дмитровоград, Тольятти, Самара, Сызрань, Балаково, Саратов, Камышин, Волжский, Волгоград, Астрахань; Волгодонск, Ростов-на-Дону, Ейск24. Среди российских речных маршрутов, пользующихся наибольшей популярностью, выделяются прежде всего маршруты Северо-Западного региона. Крупнейшим судовладельцем на Северо-Западе является Северо-Западное речное пароходство. Наиболее востребованными маршрутами являются краткосрочные круизы (2-4 дня) из Петербурга на острова Ладожского озера Коневец, Валаам, а также Онежского озера Кижи, куда организованы познавательные и паломнические навигации25. Традиционно высоким спросом пользуются и более длинные маршруты по Волге. На реке сосредоточен самый крупный по своему составу речной флот. «Волга-Флот-Тур» является практически монопольным собственником флота из самых больших пассажирских судов. Популярными являются маршруты из Москвы до Казани, Перми, Волгограда, Ростова-на-Дону. Речные путешествия осуществляются и в ряде других городов – Самаре, Саратове, Волгограде, Нижнем Новгороде, Владивостоке и др. На сибирских реках Обь и Иртыш функционируют 12-дневные круизные маршруты из Омска до Ханты-Мансийска, Сургута, Салехарда. На Енисее имеются круизные маршруты по направлению Красноярск – Дудинка – остров Диксон с выходом в Енисейский залив. На озере Байкал турфирмы Иркутска и Улан-Удэ организовали 7- и 12-дневные круизы на небольших судах. По Амуру недельные и двухнедельные круизы совершаются по маршрутам из Благовещенска до Николаевска и обратно, а также из Хабаровска до Николаевска и обратно. В азиатской части России пользуются спросом круизы по реке Лена. Одним из востребованных является экзотический маршрут «К Северному Ледовитому океану» из Якутска до Тикси, Ленских столбов и обратно на теплоходе «Михаил Светлов» (проект Q- 065). Московская кругосветка или «Речное Золотое кольцо» является единственным в мире речным кольцевым теплоходным туристским маршрутом, протяженность которого составляет более 1800 км. Теплоход ни разу не проходит по одному участку дважды. Маршрут Москва – Санкт- Петербург можно назвать одним из самых известных и популярных теплоходных маршрутов по рекам и озерам России26. Таким образом водный потенциал России создает богатые возможности для развития речного круизного туризма, но, к сожалению, использовать его в полной мере не удается – у отрасли существуют объективные трудности. Минспорттуризма РФ27 выделило основные факторы, сдерживающие развитие круизного туризма в России: — несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей туристскую отрасль; — недостаточное развитие туристской инфраструктуры и ее значительный моральный и физический износ; — отсутствие эффективной региональной инвестиционной политики; — недостаточность ассортимента современных туристских продуктов и узнаваемых брэндов; — отсутствие активного имиджевого позиционирования России как водной державы; — дефицит квалифицированных профессиональных кадров. Опыт зарубежных стран показывает, что успех туристской отрасли напрямую зависит от того, как она воспринимается на государственном уровне, насколько пользуется государственной поддержкой. Поэтому ликвидация вышеперечисленных проблем должна проводиться на государственном уровне. К сожалению, существующая динамика развития внутреннего круизного туризма в России не благоприятна. Однако перспективы его развития оцениваются высоко, что является причиной положительных сдвигов в данной отрасли. В настоящее время многие туристские компании и объединения отводят этому направлению одну из главных ролей в развитии внутреннего туризма. Так, большинство круизных компаний действуют на круизном рынке под лозунгом «Время отдыхать в России». Это такие компании, как «Инфофлот», «Волга-Флот-Тур» и др.28. Сегодня в России предлагается свыше полутора тысяч вариантов круизных путешествий по рекам и озерам страны. Российский союз туриндустрии (РСТ) и представители круизного бизнеса России планируют образовать Ассоциацию круизного туризма России с целью его развития в стране29. Правительство Санкт-Петербурга для успешного развития круизного туризма и привлечения в город дополнительного числа туристов разрабатывает ряд инвестиционных и инновационных проектов по приведению портовой инфраструктуры в соответствие с едиными стандартами приема и обслуживания круизных судов. Так, в Санкт-Петербурге в мае 2009 года открылся крупнейший в Европе пассажирский порт — «Морской фасад»30. Однако Санкт-Петербург является лишь исключением. Большинство регионов России, имеющих возможности развития круизного туризма, находится на стадии внедрения данного направления, когда занимаемая им роль в сфере внутреннего туризма чрезвычайна мала. По мнению первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Чилингарова А., круизный туризм надо развивать везде в России – так, как это делают в Санкт-Петербурге, а помогать должны государство и субъекты Федерации31. Тем не менее, на некоторых направлениях прирост пассажиров наблюдается, о чем свидетельствует статистика Росморречфлота (табл. 1.)32. Это связано с тем, что наряду с традиционными маршрутами круизные компании предлагают новые туры, а также разрабатывают комбинированные маршруты с проездом до пункта назначения по железной дороге или воздушным транспортом. Таблица 1 — Перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в распределении по бассейновым управлениям, тыс. чел.

| Бассейновое управление | 2007 г. | 2008 г. | % |

| ВСЕГО | 21487,10 | 19798,34 | 92,1 |

| Беломорско-Онежский | 106,24 | 97,62 | 91,9 |

| Волго-Балтийский | 956,24 | 635,31 | 66,4 |

| Московский | 1578,70 | 1478,96 | 93,7 |

| Волжский | 9298,46 | 8567,15 | 92,1 |

| Волго-Донской | 291,72 | 215,29 | 73,8 |

| Азово-Донской | 85,56 | 296,61 | 346,7 |

| Кубанский | 126,89 | 161,30 | 127,1 |

| Северо-Двинский | 1044,20 | 1159,00 | 111,0 |

| Печорский | 96,92 | 118,51 | 122,3 |

| Камский | 1884,91 | 1876,82 | 99,6 |

| Обь-Иртышский | 1269,17 | 1278,98 | 100,8 |

| Обский | 813,69 | 790,12 | 97,1 |

| Енисейский | 198,15 | 288,45 | 145,6 |

| Байкало-Ангарский | 112,38 | 104,31 | 92,8 |

| Ленский | 720,62 | 763,77 | 106,0 |

| Амурский | 1895,82 | 1966,15 | 103,7 |

Наибольший объем перевозок пассажиров пришелся на предприятия, находящиеся в зоне ответственности Волжского (43,3% от общего объема) и Амурского бассейнов (9,9%). В европейской части по динамике развития резко отличается Азово-Донской бассейн. Таким образом, организация и техническое оснащение водного перевозочного процесса претерпели огромные изменения от его зарождения до наших дней. Круизный туризм играл и играет важную роль в развитии туризма. Россия обладает уникальными возможностями для речных путешествий и превращения круизного туризма в высокорентабельную отрасль. 1 Богданова, С. Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 2009. — №10. – С. 43. 2 Губкин, А. Круизный флот: в будущее – с оптимизмом // Волго-Невский проспект. — 2009. — №2. – С. 17. 3 Официальный сайт о туризме и путешествии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.travel.ru/thematic/cruises/ (дата обращения : 01.03.2012). 4 Бабкин, А.В. Специальные виды туризма. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. — С. 167. 5 Кусков, А.С., Джаладян Ю. А. Транспортное обеспечение в туризме. — М. : КНОРУС, 2008. — С. 294. 6 Ушаков, Д.С. Технологии въездного туризма. — М. : МарТ, 2006. — С. 220. 7Официальный сайт о туризме и путешествии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.travel.ru/thematic/cruises/ (дата обращения : 01.04.2012). 8 Биржаков, М.Б. Введение в туризм. — СПб. : Герда, 2008. — С. 450. 9 Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. — М. : КНОРУС, 2008. — С. 295, 368. 10 Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» [Электронный ресурс], Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения : 03.03.2012). 11 Речное судоходство в России. Под редакцией М.Н. Чеботарева. — М.: Транспорт, 1985. — С. 25. 12 Зуев, М.Н. История России. — М.: Новая Волна, 2002. — С.300. 13 Речное судоходство в России / Под ред. М.Н. Чеботарева. — М.: Транспорт, 1985. — С. 32. 14 Каурова, А.Д. Организация сферы туризма. — М.: Герда, 2006. — С. 72. 15 Официальный сайт свободной энциклопедии «Википедия» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения : 03.03.2012). 16 Орлов, А.С. Основы курса истории России. — М. : Проспект, 2003. — С. 318. 19 Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 295. 20 Домницкая, М. Круизный туризм в России: впечатляющие перспективы // Голос России. – 2009. — №11. – С. 24. 21 Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 49. 22 Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 305. 23 Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов. — М.: Академия, 2004. — С. 323-324. 24 Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 50. 25 Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 308. 26 Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма. — М.: КНОРУС, 2008. — С. 51. 27 Шутова, Н. Речные круизы живут не только за счет патриотизма // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2006. — №6. – С. 51. 28 Богданова, С. По российским просторам речными маршрутами // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2007. — №4. – С. 69. 29 Официальный сайт о туризме и путешествии [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.travel.ru. 30 Официальный сайт круизного оператора «Атлантис Лайн» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.atlantisline.ru/press_center/press_center.php.

Библиографический список

1. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 2. Биржаков, М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 2008. 3. Богданова, С. По российским просторам речными маршрутами // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2007. — №4. 31 Богданова, С. Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 2009. — №10. – С. 41. 32 Официальный интернет-портал Федерального агентства морского и речного транспорта [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.morflot.ru/ (дата обращения : 17.04.2011). 4. Богданова, С. Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы. — 2009. — №10. 5. Губкин, А. Круизный флот: в будущее – с оптимизмом // Волго-Невский проспект. — 2009. — №2. 6. Домницкая, М. Круизный туризм в России: впечатляющие перспективы // Голос России. – 2009. — №11. 7. Зуев, М.Н. История России. — М.: Новая Волна, 2002. 8. Каурова, А.Д. Организация сферы туризма. — М.: Герда, 2006. 9. Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма. — М.: КНОРУС, 2008. 10. Кусков, А.С., Джаладян Ю.А. Транспортное обеспечение в туризме. — М.: КНОРУС, 2008. 11. Орлов, А.С. Основы курса истории России. — М.: Проспект, 2003. 12. Осипова, О.Я. Транспортное обслуживание туристов. — М. : Академия, 2004. 13. Официальный сайт о туризме и путешествии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.travel.ru/thematic/cruises/ 14. Официальный сайт круизного оператора «Атлантис Лайн» [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.atlantisline.ru/press_center/press_center.php/ 15. Официальный интернет-портал Федерального агентства морского и речного транспорта [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.morflot.ru/ 16. Речное судоходство в России / Под ред. М.Н. Чеботарева — М.: Транспорт, 1985. — 352 с. 17. Усыскин, Г.Н. Очерки истории российского туризма [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nkosterev.narod.ru/met/ysuskin.html/ 18. Ушаков, Д.С. Технологии въездного туризма. — М.: МарТ, 2006. 19. Шутова, Н. Речные круизы живут не только за счет патриотизма // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2006. — №6.

Ключевые слова: туризм, круиз, круизный туризм, речной круизный туризм, водная система, водная речная сеть России, речной транспорт.

Памятник Юрию Долгорукому в Костроме Кострома сыграла видную роль в истории российской государственности. История Костромы не может не рассматриваться в контексте экономических, социальных, политических и культурных процессов в древнерусский и русский периоды. Вопросы исторического развития Костромы непосредственно связаны с общеисторическими процессами, проходившими в рамках Северо-Восточной Руси и Московского государства.

Памятник Юрию Долгорукому в Костроме Кострома сыграла видную роль в истории российской государственности. История Костромы не может не рассматриваться в контексте экономических, социальных, политических и культурных процессов в древнерусский и русский периоды. Вопросы исторического развития Костромы непосредственно связаны с общеисторическими процессами, проходившими в рамках Северо-Восточной Руси и Московского государства.

Изучение Костромы на основе новейших археологических данных, с использованием комплексного подхода к широкому кругу источников, метода ретроспективного анализа позволило решить многие проблемы ее истории, которые раньше не могли быть разрешены из-за узости источниковой базы и тем самым положить конец многочисленным домыслам и спекуляциям относительно ее древней истории.

1. Историография Костромы

Историю изучения исторической топографии Костромы XII-XVIII вв. можно разделить на три периода: дореволюционный, советский и современный.

1.1. Дореволюционный период

Дореволюционные исследования в условиях неразвитой источниковой базы и, прежде всего, археологической, концентрировались в основном на обсуждении вопроса о месте и времени основания Костромы. В.Н.Татищевым была заложена традиция считать годом основания Костромы 1152 г., что связывалось им с деятельностью ростово-суздальского князя Юрия Владимировича Долгорукого, построившего Дмитров, Боголюбов, Юрьев-Польский, Константин, перенесшего Переяславль Залесский от Клещина озера на другое место.

Скорее всего, Татищев не имел оригинальных письменных источников, в которых бы говорилось о Костроме во времена Юрия Долгорукого. Обращает на себя внимание, что Кострома под 1152 г. в “Истории Российской” появляется после переработки рукописи в виде вставки в ее первоначальный текст. На то, что Татищев Кострому под 1152 г. “упомянул гадательно”, указывал еще первый историк Костромы Иван Васьков в своем “Собрании исторических известий, относящихся до Костромы”, изданном в 1792 г.

Тем не менее, традиция считать временем основания Костромы 1152 г. прочно вошла в историографию и дожила до наших дней. Своим упрочением она во многом обязана труду князя Александра Козловского “Взгляд на историю Костромы”, изданному в 1840 г. Повторяя И. Васькова в изложении истории города, в вопросе о времени основания города он без сомнения принял точку зрения В.Н. Татищева, подчеркивая, что это “вернейшая эпоха” основания города. Этот взгляд лег в основу исторических очерков, помещенных в “Материалах для географии и статистики России, собранных офицерами генерального штаба” по Костромской губернии, составленных Я. Крживоблоцким, “Памятной книжке Костромской губернии на 1862 год”, “Списке населенных мест Российской империи. Костромская губерния”.

С критикой этой точки зрения на проблему времени основания Костромы, а также с предложением новой концепции выступил член Костромской губернской ученой архивной комиссии (КГУАК) И. Миловидов. В частности, он указывал, что Татищев ничего определенного относительно Костромы ранее 1213 г., когда она появляется в списках Вознесенской и Тверской летописей, не говорил, мнения же князя А. Козловского по этому поводу произвольны. Однако, в противовес позиции Козловского Миловидов выдвинул менее реалистичную концепцию удревнения города. Суть ее сводилась к тому, что Кострома первоначально возникает в виде городка со смешанным славяно-мерянским населением на правом берегу р. Волги на месте с. Городище, точнее в пределах городища, расположенного у села. Временем его основания Миловидов считал начало 2-й пол. IX в. Причем в качестве аргументов автор приводил данные археологии, а именно, сведения о находках на городище фрагментов керамики, деревянных конструкций в виде погреба, а также серебряных монет, две из которых были датированы началом XIV в., третья – более поздним временем. Он использовал и легенды, которые укладывались в его концепцию. Что же касается времени основания “городка”, его аргументация выглядит еще более легковесной: поскольку городища, как говорил Миловидов, оставлены мерей, а название Костромы происходит от имени божества весны у языческих славян, следовательно, городок носит смешанный славяно-мерянский характер. Это слияние началось в начале 2-й пол. IX в., поэтому и “городок” возникает в это время. Далее Миловидов замечал, что, возможно, Юрий Долгорукий укрепил его, но не основал Кострому. Позже она подверглась двум бедствиям: в 1213 и 1237 гг., когда была сожжена сначала древнерусскими князьями, а затем монголо-татарами. После этого она была перенесена Ярославом Всеволодовичем на левый берег р. Волги в место впадения в нее р. Костромы. Что касается “городка” Костромы на правом берегу, то, по мнению Миловидова, жизнь на нем не пришла в полный упадок, “вновь было устроено селение в виде городка”, которое существовало и в начале XIV в.

Справедливости ради надо отметить, что Миловидов подчеркивал: его концепция не может считаться абсолютно верной, и, возможно, новые данные внесут в нее какие-то изменения. При археологических обследованиях, предпринятых КГУАК под руководством Н.М. Бекаревича, на городище у с. Городище были найдены фрагменты глиняной посуды с характерными текстильными отпечатками и орнаментом, которые не вызывают сомнения относительно хронологии данного памятника, оставленного населением раннего железного века. На это же указывают находки кремневых орудий труда. Однако Бекаревич не сумел правильно интерпретировать эти данные и поддержал концепцию Миловидова.

Позицию Миловидова в целом разделяли И.Я. Сырцов и И. Баженов. Попытку объединить взгляды А. Козловского и И. Миловидова предпринял член КГУАК Л. Скворцов, который, соглашаясь с мнением Миловидова о городище у с. Городище как первоначальном месте Костромы, время ее переноса на левый берег р. Волги связывал с деятельностью Юрия Долгорукого. Здесь Кострома, по его мнению, занимала пространство между р. Костромой и Сулой.

Дореволюционные исследователи в своих работах по средневековой истории Костромы опирались в основном на летописные свидетельства, которые были довольно малочисленны для серьезных построений. Привлечение скудных к тому времени археологических источников на фоне слабой разработанности хронологии вещей приводило зачастую к неверным представлениям. В силу этого многие вопросы, связанные с ранней историей города, не ставились. Исключением является работа И. Баженова, посвященная костромскому кремлю. В ней автор использовал летописные свидетельства, указывающие на наличие укреплений, материалы Писцовых книг по Костроме 1628-1630-х гг., а также план костромского кремля (Старого города) от 1755 г., дополненный в 1773 г. Баженов придерживался концепции Миловидова о первоначальной Костроме на месте городища у с. Городище, основанной в начале 2-й пол. IX в. Перенос ее на левый берег р. Волги при впадении в нее р. Костромы он относил ко времени правления великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, что связано было с разгромом “городка” на правом берегу р. Волги монголо-татарами. Он впервые предположил, что к моменту великого княжения Василия Ярославича (1272-1277 гг.) Кострома была достаточно укреплена, или даже был основан кремль. Однако Баженов не предполагал наличия в левобережной Костроме двух хронологически различных кремлей и, говоря о костромском кремле, имел в виду Старый город, или второй костромской кремль. По его мнению, в 1416 г. кремль был не перенесен с берегов р. Сулы на новое место, а лишь заново отстроен на прежнем месте.

1.2. Изучение Костромы в советское время

До 1951 г. проблемы ранней истории Костромы не привлекали внимание исследователей. Производились лишь эпизодические и весьма редкие сборы археологических предметов. В 1951 г. к исследованию городских слоев приступила М.В. Фехнер. Ее работы были приурочены к 800-летию официальной даты основания Костромы и были призваны решить проблему времени возникновения Костромы и ее первоначального местоположения. М.В. Фехнер на улицах Пятницкой и Островского было заложено 6 раскопов и 2 рекогносцировочных шурфа, общей площадью немногим более 100 кв.м, и обнаружены слои, отнесенные ею к XII-XVIII вв.

Проведенные археологические исследования позволили автору сделать следующие выводы:

1. Кострома существовала уже в XII в., задолго до того времени, когда она впервые упоминается в летописи.

2. Автор признавала условность официальной даты основания Костромы в 1152 г., однако, с другой стороны, факт, что р. Сула названа в честь одноименной реки – притока Днепра, а перенос южных географических названий в Суздальскую Залесскую сторону являлось характерной чертой строительной деятельности Юрия Долгорукого, дало право автору отнести время постройки Костромы к эпохе правления последнего.

3. Кострома зарождается на левом берегу Волги, на высоком холме близ ее слияния с Сулой. Городское поселение постепенно разрастается вдоль левого берега Волги до места, где в нее впадает р. Кострома. Естественными границами княжеской Костромы (XIII в.) были: на юге и юго-востоке – долины р. Волги и р. Сулы, на западе – р. Костромы.

4. Древняя Кострома, несомненно, была значительным для того времени ремесленно-торговым центром. В историко-географической литературе высказывались и другие мнения о времени основания Костромы. Рядом авторитетных исследователей было высказано сомнение о возможности существования города в устье р. Костромы в сер. XII в. Оно основывалось на анализе хронологии походов волжских булгар на города Верхнего Поволжья, в т.ч. Ярославль. На костромском участке Волжского пути вплоть до Ярославля булгары городов не знали. А.Н. Насонов считал, что Кострома возникает в последней четверти XII в. В.А. Кучкин, уточняя, полагает, что это произошло в правление Всеволода Большое гнездо между 1176-1212 гг., в период возросшего значения костромского течения р. Волги и активного наступления на волжских булгар.

Чуть ли не единственной работой, посвященной отдельному вопросу исторической топографии г. Костромы, явилась статья В. Соболева о костромском кремле, в которой автор делает интересное предположение о времени основания костромского кремля в 60-70 годы XIII в. на левой луговой части берега р. Волги в месте впадения в нее р. Сулы. В. Соболев объяснял это событие тем, что в 1272 г. костромской князь Василий Ярославич вступил на великое Владимирское княжение и в течение пяти лет, до своей смерти, Кострома являлась столицей великого княжества. В. Соболев ввел в научный оборот ранее не известную Дозорную книгу Костромы 1679 г., в которой дается описание, в том числе второго костромского кремля – Старого и Нового города.

1.3. Современное состояние проблемы

Новый этап в изучении исторической топографии Костромы обозначился в 1989 г. в связи с систематическими исследованиями культурного слоя Костромы на новостройках, результаты которых опубликованы в ряде монографий и научных статей, а также суммированы в данной статье.

2. Археологические источники

Археологические источники о культурном слое Костромы начинают накапливаться с конца XIX в., что связано с деятельностью Костромской губернской ученой архивной комиссией (КГУАК). Помимо широко развернувшихся раскопок костромских курганов, КГУАК провела раскопки на городище в с. Городище (Бекаревич Н.М., 1905 г), раскапывала курганную группу вблизи с. Городище (Бекаревич Н.М., 1905 г.). Ею фиксируются различные местонахождения, клады (Бекаревич Н.М., 1905 г.), местонахождения древних предметов на правом берегу р. Сулы – стеклянных браслетов, стеклянных и глиняных бусин, железных ножей и колец, костяного гребня, керамики.

В 1919-1921 гг. сотрудником Костромского краеведческого музея В.И. Смирновым были зафиксированы отдельные местонахождения древних предметов на р. Суле. В 1925 г. В.И. Смирнов исследовал фатьяновский грунтовый могильник и поселение финальной бронзы и мерянского времени у д. Говядиново. В 1926 г. им зафиксированы выходы культурного слоя, как он считал, с лепной керамикой сер. — 2-й пол. I тыс. н.э. Тогда же В.И. Смирнов раскопал 1 курган могильника XII-XIII вв. у дд.Черная и Глазково с трупоположением с западной ориентировкой, без сопровождающих вещей. В 1918-1921 гг. у Ипатьевского монастыря были сделаны сборы археологических находок Д.Н. Сизовым. Позднее, в 1953 г., на т.н. Стрелке у Ипатьевского монастыря бывшим членом Костромского научного общества по изучению местного края С.Н. Райпольским были собраны мезолитические пластины.

В 1951 г. М.В. Фехнер на улицах Пятницкой и Островского заложила 6 раскопов и 2 рекогносцировочных шурфа и обнаружила слои, отнесенные ею к XII-XVIII вв. В 1966 г. сотрудниками костромского музея-заповедника Н.Н. Яблоковой и Т.М. Липсон на улице Больничной (ныне Спасокукоцкого) у автотранспортного техникума были собраны вещи из разрушенного при производстве земляных работ могильника смешанного мерянско-славянского облика. В 1967 г. в этом месте провела раскопки М.В. Фехнер, вскрыв при этом два погребения, отнесенные автором к XI в. В кон. 1960-х — нач. 1970-х гг. отдельные наблюдения за культурным слоем города были сделаны научным сотрудником костромского музея-заповедника М.Ю. Кузнецовой. Она же в 1975 г. исследовала печь XVIII в. для обжига кирпича на левом берегу р. Ключевки при впадении последней в Волгу напротив с. Селище.

Интенсивное накопление археологических источников началось с 1989 г. в связи с охранными работами на новостройках, проводимыми сначала Средневековой археологической экспедицией Марийского государственного университета, с 1993 г. – Научно-производственным центром по охране памятников истории и культуры Костромской области, с 1999 г. – Лабораторией археологических исследований Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова, с 2001 г. – Центром археологических исследований ОГУ «Наследие». В 2006-2007 гг. активные археологические исследования в г. Костроме проводились ООО «Костромские древности» и ООО «НКТ групп».

3. Природно-географический и демографический факторы в становлении и формировании Костромы

В становлении и развитии Костромы непреходящее значение имели особенности рельефа местности, растительный покров, гидроморфологическая и демографическая ситуации, сложившиеся к XII в. Все эти обстоятельства выступали в качестве объективных градоформирующих факторов в истории города.

Средневековая Кострома возникает и развивается на левобережье р. Волги в месте впадения в нее р. Костромы. Название города явно имеет гидронимическое происхождение от р. Костромы. Такой вариант возникновения ойконима с переносом в название населенного пункта уже существовавшего гидронима характерен для первых поселений в той или иной местности, что отражает процесс возникновения города не как результат единовременного строительного акта княжеской власти, а как появление и развитие здесь ремесленно-торгового поселения и перерастания его в город. Существуют и другие версии происхождения названия города, исходящие из мифологического образа Костромы-весны, или некоторых диалектизмов.

Кострома возникает на стратегически важном участке Волжского пути. Выбор первопоселенцев был не случаен. С XII в. возрастает значение костромского участка Волжского торгового пути. Возникает необходимость военно-экономического контроля богатого пушниной и т.п. Заволжья. Приобретает растущее значение р. Кострома, образующая речную систему, глубоко врезающуюся своими притоками в Заволжские леса и связывающую Волжский путь с Сухоно-Северодвинским и Сухоно-Вычегодским путями, через которые проходили торговые связи с древнерусскими землями Северо-Запада и финским Прикамьем. Не случайно западная граница Костромского удела проходила по р. Костроме. Еще Е.И. Горюнова отмечала, что «область в бассейне южных притоков Сухоны и Вычегды изобилует речными волоками, что дает возможность легко проникать на значительные расстояния к югу от магистрального пути. В область Костромского Поволжья можно было попасть по р. Юг и р. Костроме…». Втягивание Костромского Поволжья в Сухоно-Вычегодский путь началось еще в X в., что определило развитие такого яркого центра костромской мери, как городище Унорож. Немаловажное значение для первопоселенцев, оседавших в устье р. Костромы и делавшее привлекательным этот участок, было и то обстоятельство, что по левым притокам р. Костромы (Андобе, Тебзе, Вексе Галичской) имелись значительные запасы болотной руды.

Почвы в Заволжье (левый берег р. Волги) имеют подзолисто-супесчаный характер, в Приволжье (правый берег р. Волги) – суглинистый, в долинах рек – аллювиальный. Культурный археологический слой не содержал влагу, отчего органика в нем не сохраняется, исключение составляют водонасыщенные участки слоя по первой надпойменной террасе, которые, впрочем, в древности были “сухими”, а наличие влаги в них при археологических вскрытиях в настоящее время объясняется общим подъемом грунтовых вод в связи с поднятием уровня воды Горьковским водохранилищем с 1952 г.

Рельеф Костромы характеризуется наличием двух террас – высокой коренной, сравнительно плавно переходящей в первую надпойменную террасу р. Волги. Обе террасы плавно тянутся вдоль русла р. Волги за исключением мыса коренной террасы, на котором в начале XV в. возводится второй костромской кремль. Это обстоятельство обусловило развитие города с приречной рядовой уличной планировкой по краю коренной террасы и вдоль ее подошвы по надпойменной террасе. В районе устья р. Костромы террасы прорезаются руслом р. Сулы, заведенной в настоящее время в трубы коллектора, а далее к юго-востоку – р.Черной, которая к XVII в. служила естественным восточным рубежом города.

Территория города по коренному берегу имела несколько прудов, в ряде случаев обусловивших особенности планировочной структуры, – “Лыгово болото”, считавшееся, впрочем, и в XX в. прудом, Медный, Козьмодемьянский (Камаев) и др.

Помимо естественно-природных и географических факторов, благоприятствующих появлению в устье р. Костромы поселения городского типа, немаловажное значение имел и демографический фактор. Подобное поселение не могло возникнуть вне определенного аграрного окружения. Поскольку местное мерянское население к XII в. по объективным причинам не подошло к городской культуре, становление города связывается с древнерусским населением. С конца XI в. начинается крестьянская, древнерусская по этническому характеру, колонизация Костромского края из Ростово-Суздальского ополья, верховьев Волги и Новгородчины, что находит отражение в культуре костромских курганов.

Е.А. Рябининым выделено три группы курганных могильников Костромского Поволжья – западная (Костромская), центральная (Колдомо-Сунженская) и восточная (Кинешемская). Обращает на себя внимание тяготение курганных групп к городским центрам: западной – к Костроме, центральной – к Плесу, восточной – к Кинешме. Костромская группа курганных могильников XII-XIII вв. насчитывала 150 курганных групп, включавших до 1800 насыпей. По мнению исследователей, указанные кладбища оставлены членами одной семьи, а их поселения, по мнению П.Н. Третьякова, представляли собой небольшие «починки на лесных росчистях».

В Костромском регионе «курганной культуры» известны и более крупные селища. В бассейне р. Костромы располагались селище Вежи XII-XVIII вв., Большая Сандогора, Задубье, Куликово, Подолец 1-2, Ямково 3.

Появление в XII-XIII вв. в Костромском Поволжье большого количества курганов и крупных селищ указывает на интенсивный характер крестьянской колонизации края. Нарастание «человеческого фактора» в регионе послужило объективной основой роста городских центров, стимулируя, в свою очередь, ростово-суздальских князей распространять феодальную зависимость на новые занятые земледельческим и промысловым населением территории и, как следствие, укреплять военно-административные центры своей власти.

4. Освоение территории Костромы в период, предшествующий ее основанию, и ближайшая округа в период существования города

Особенности рельефа местности с двумя террасами, изрезанный коренной правый берег р. Волги, насыщенная гидросистема с впадающими в крупную реку (Волгу) сетью более мелких рек (Кострома, Сула, Черная) – все это способствовало особому интересу древних поселенцев к территории, которую в последующем охватил город.

Освоение будущих территорий города началось в эпоху мезолита-неолита. Стоянки этого времени занимали первую надпойменную террасу р. Волги. Вблизи Ипатьевского монастыря известна стоянка эпохи мезолита, располагавшаяся на мысу, образованном впадением р. Костромы в р. Волгу (т.н. Стрелка). Здесь в 1953 г. С.Н. Райпольским была собрана коллекция мезолитических орудий. В районе Ипатьевского монастыря еще в 1918-1921 гг. Д.Н. Сизовым были собраны мезолитические пластины, скребки, нуклеусы, фатьяновская и сетчатая керамика. Все это говорит об освоении устья р. Костромы в ее правобережной части, начиная с эпохи мезолита.

Наиболее древним памятником в правобережной части р. Волги на территории современного города может считаться стоянка Пантусово, располагавшаяся у юго-восточной окраины бывшей д. Пантусово, на первой надпойменной террасе правого берега р. Волги. Памятник был выявлен в 1976 г. Ю.Н. Урбаном, который определил его примерные размеры: 180 х 80 м. По характеру подъемного материалы (кремневые отщепы) стоянка была датирована им эпохой неолита.

Говядиновский могильник. В эпоху бронзового века археологические памятники начинают тяготеть к коренным террасам. В 1925 г. на южной окраине современной территории г. Костромы, в 1 км южнее правого берега р. Волги (43 м над уровнем воды в р. Волге) и в 0,4 км южнее бывшей д. Говядиново на мысу коренной террасы правого берега р. Волги в песчаном карьере местными жителями были обнаружены два сверленных каменных топора фатьяновского облика и два целых глиняных сосуда. В этом же 1925 г. могильник был обследован под руководством В.И. Смирнова. В результате небольшого объема работ выяснилось, что значительная часть памятника оказалась разрушенной карьером, вследствие чего не потревоженных погребений обнаружено не было. В одной из ям было зафиксировано культовое захоронение козленка и обнаружены фрагменты фатьяновской керамики, позволившие датировать памятник серединой II тыс. до н.э.

Говядиновское поселение. Располагалось на южной окраине современной территории г. Костромы, в 1 км южнее правого берега р. Волги (43 м над уровнем воды в р.Волге), в 0,4 км южнее бывшей д. Говядиново на мысу коренной террасы правого берега р. Волги, на территории грунтового Говядиновского могильника. Было исследовано В.И. Смирновым в 1925 г. в связи с раскопками могильника. Размеры памятника определены не были. Культурный слой представлен тремя культурно-хронологическими горизонтами. Верхний горизонт содержал фрагменты лепных горшковидных сосудов, датированных автором 2-й пол. I тыс. н.э. и отнесенных к мере. Средний горизонт включал сетчатую и штрихованную керамику, датированную автором поздней бронзой, но скорее всего относившуюся к раннему железному веку. В нижнем горизонте встречены фрагменты керамики от сосудов шаровидной формы без выраженной шейки, с резным орнаментом по плечикам, относящиеся к фатьяновской культуре.

Отдельные предметы фатьяновской культуры встречены и в средневековом городском культурном слое. Происхождение в нем двух шлифованных боевых топоров объясняется либо их вторичным использованием, либо их появлением как результат завоза вместе с рекультивационным песком со стороны.

Значительно чаще в городском слое встречается керамика раннего железного века с текстильными отпечатками. В ряде случаев ее наличие здесь контрастирует с культурным слоем, поскольку соответствующий ей слой отсутствует и ее происхождение связано с рекультивационными работами с завозом песка со стороны. В некоторых же местах возможно предполагать наличие здесь поселений, культурный слой которых разрушен городской цивилизацией. Подобная стоянка могла находится на правом берегу р. Сулы на покатом склоне коренной террасы, плавно переходящей в первую надпойменную.

Городище в селе Городище. Возможность существовании неукрепленных поселений раннего железного века на территории будущего города подтверждается наличием на правом берегу р. Волги на мысу ее коренной террасы городища в с. Городище. Площадка памятника имеет в плане подквадратную форму размерами 55 х 55 м, расположена на высоте около 40 м от современного уровня р. Волги, с запада и востока ограничена короткими и широкими оврагами. С напольной, южной, стороны городище защищал ров, в настоящее время снивелированный проезжей частью улицы Дачной. Долгое время данный памятник связывали с первоначальным местом Костромы (Миловидов И., Бекаревич Н.М., Сырцов И.Я., Баженов И., Скворцов Л.). Исследования площадки городища в 1983 г. К.И. Комаровым обнаружили культурный слой с находками раннего железного века (кремневые отщепы, скребок, плоскодонная слабопрофилированная и ребристая керамика с примесью шамота, дресвы и раковин, покрытая текстильным отпечатками и орнаментированная гребенчатым штампом, ямочно-тычковым орнаментом, жемчужинами под венчиком, горизонтальными рядами или елочкой) и продемонстрировали отсутствие доказательств городской культуры.

Село Городище. C XVII в. рядом с городищем было известно с. Городище, принадлежащее боярам Морозовым, которые имели здесь “боярские хоромы” с “тремя горницами”. В сер. XVII в. (до 1663 г.) стольник Г.И. Морозов построил здесь пятиглавую каменную церковь Рождества Христова, более известную по приделу как Ильинская. После опалы Морозовых в 1672 г. Городище отошло к дворцовым вотчинам, а затем пожаловано боярину И.Б. Хитрово. Согласно материалам Генерального межевания в кон. XVIII в. Городище находилось в совместном владении рода Хитрово и А.Н. Ржевского и насчитывало 11 дворов, где проживало 55 человек. Археологические раскопки у Ильинской церкви в 1989-1990 гг. выявили керамику, основная масса которой относится к периоду после XVI в., красноглиняные рельефные неглазурованные изразцы XVII в., церковную утварь – серебряное кадило, цепочки, нательные медные и серебряные кресты, серебряные и медные подвески, медные пуговицы, серебряный медный перстень-печатку, датируемые довольно поздним временем, XVII-XVIII вв.

Село Селище. С XV в. упоминается с. Селище, бывшее во владении бояр Глинских. В 1627 г. здесь находился боярский двор князей Глинских, три деревянные церкви – Антонины и Александры, Георгиевская и Ильинская, 7 келий нищих и 18 крестьянских дворов. По материалам Генерального межевания в 1777 г. в Селище было 4 господские усадьбы, принадлежащие разным владельцам, 68 крестьянских дворов. Археологические исследования в Селище не проводились. В 1975 г. на левом берегу р. Ключевки напротив с. Селище остатки кирпичного завода конца XVIII в. исследовала М.Ю. Кузнецова.

Никольская слобода. Впервые упоминается в 1560 г. как “слободка Юрия Васильевича Глинского”. В конце XVI в. в ней было две деревянные церкви – Никольская и Козьмодемьянская – и 54 двора, в 1649 г. – 42 двора, в которых проживало 94 человек, 3 лавки с молочным товаром и один кабак. Здесь же находился Патриарший двор В ходе археологических наблюдений в начале улицы Низовой, входящей в границы бывшей Никольской слободы, были обнаружены фрагменты керамики, датированные XVII-XVIII вв., в т.ч. венчик серовато-черного горшковидного сосуда IX типа, по классификации С.И. Алексеева датированный XVII в.

Спасская слобода (иначе “слободка Голяда”). Известна с конца XVI в., когда царем Федором Иоанновичем она была передана во владение Ипатьевского монастыря. В Писцовой книге Костромы 1628-1630-х гг. упоминается как “Троицы ж Ипатцкого монастыря за речкою за Волгою Спасская слободка Голяда тож…”. Согласно Писцовой книге, в 1628 г. здесь был 21 двор, где проживало 43 человека, не считая “монастырских служебников, дворов нищих людей, келей и мест дворовых”. В 1685-1688 гг. здесь построена каменная Спасо-Преображенская церковь. Основным занятием жителей Спасской слободы был перевоз через р. Волгу.

Сельцо Малышково. Впервые упоминается в материалах Генерального межевания в 1773 г. как сельцо с 8 крестьянскими дворами, принадлежащее А.Ф. Мошкову. Однако исследователи отмечают его более древнее происхождение, поскольку владения Мошковых в Костромском Заволжье отмечены еще в документах начала XVII в. Археологические работы здесь не проводились.

Деревня Говядиново. Впервые упоминается в грамоте царя Федора Ивановича, по которой она вместе со Спасской слободой и некоторыми другими окрестными селениями передавалась Ипатьевскому монастырю.

5. Результаты археологических исследований в новейшее время

Новейшие археологические данные позволяют утверждать, что поселок первопоселенцев, из которого позднее вырастает Кострома, возникает на рубеже XI-XII вв. в левобережье р. Волги на мысу коренной террасы, образованном впадением в нее р. Костромы и р. Сулы, в правобережье последней. Стратиграфически выраженный слой, относящийся к этому времени, отчетливо не фиксируется, что, впрочем, объясняется активной строительной практикой на этом участке в последующее время.

Существенной проблемой ранней Костромы является вопрос о ее статусе. Начиная с сер. XII в. Кострома обладала следующими чертами, характерными для древнерусских городов: развитие ремесла, торговли, военного дела, грамотности; она становится населенным пунктом с развитой усадебно-дворовой застройкой.

Характерной особенностью Костромы сер. XII — сер. XIII в. в контексте развитости городской структуры было отсутствие сколько-нибудь серьезных фортификационных укреплений. Это обстоятельство вместе с отсутствием находок, характеризующих административное управление (печати и пломбы), при развитости других характерных признаков, дает право определить статус Костромы сер. XII — сер. XIII в. как ремесленно-торговое поселение типа посада. В этом смысле в истории Древней Руси Кострома не одинока. Считаясь городским центром, укреплений не имело Белоозеро. Ремесленно-торговыми и промышленными поселениями, не имевшими фортификационных сооружений, были Нерехта, Соль Великая, Плес 2-й пол. XII в.

6. Этапы формирования городских территорий Костромы и их особенности

Вопрос формирования городской территории имеет два аспекта: пространственный и временной. Оба аспекта взаимосвязаны. Их взаимосвязь характеризует определенную последовательность смены периодов формирования города. Каждый из периодов характеризовался своими градоформирующими факторами и выделялся, как правило, какими-либо крупными градостроительными событиями, определившими закономерности развития города. Более мелкие этапы также отмечались подобного рода событиями, но не вносили существенных изменений в планировочную структуру города и направленность формирования территории города.

Формирование Костромы проходило в рамках трех крупных периодов, каждый из которых разделяется на более мелкие этапы:

I. XII в. — 1416 г.

1) 1-я пол. XII в. – начальный этап формирования Костромы, связанный с появлением поселка первопоселенцев, который не улавливается стратиграфически;

2) сер. XII — сер. XIII в. – становление города: стратиграфически четко фиксирующийся поселок первопоселенцев до строительства первого костромского кремля;

3) сер. XIII — 1416 г. – развитие города: период между строительством первого и второго костромских кремлей.

II. 1416-1784 гг. – развитие города от строительства второго костромского кремля до начала реализации регулярного плана перестройки Костромы.

1) 1416-1619 гг. – до пристройки ко второму кремлю дополнительных укреплений Нового города;

2) 1619-1784 гг. – от строительства Нового города до начала реализации регулярного плана.

III. С 1784 г. – реализация регулярного плана Костромы.

6.1. Становление Костромы (XII в. — 1416 г.)

6.1.1. Начальный этап формирования Костромы (первая половина XII в)

Существенной проблемой первого этапа в формировании Костромы является вопрос о времени и месте ее основания. Современные данные позволяют исключить городище у с. Городище на правом берегу р. Волги в качестве первоначального ядра города. Указанный памятник относится к раннему железному веку и может датироваться VII-III вв. до н.э. Самые ранние напластования культурного слоя древнерусского времени в районе городища (Ильинский раскоп) могут быть датированы не ранее XIV в. Между комплексами раннего железного века и древнерусского времени существует хронологический и стратиграфический разрыв почти в две тысячи лет. В этой связи городище в с. Городище, так же как и другие участки правобережья р. Волги, не могут являться как первоначальной Костромой IX в., так и мерянским поселком, поскольку в раннем железном веке мери еще не было, а в XIV в. она в основном была уже ассимилирована, тем более что ранние средневековые горизонты Ильинского раскопа XIV в. носят древнерусский характер. В этой связи нет никаких оснований говорить и о переносе города с правобережья в левобережье р. Волги ни в период Юрия Долгорукого, ни в период Ярослава Всеволодовича.