Начало августа. День святого Пророка Ильи, в честь которого первая каменная постройка Заволжья — церковь — именуется в народе Ильинской. Интересно, почему? Ведь официальное ее название Рождества Христова. Читать далее Из истории Городищенского холма

Церковь Благовещения

Церковь Благовещения

1-я треть 19 вв., 2-я пол. 19 в. Выразительный комплекс разновременных построек, отражающий различные стилистические тенденции. Расположен посередине площади. Центральное место занимает летняя церковь Благовещения, к югу от нее стоит зимняя церковь Воскресения, а к западу дом причта.

Кирпичная оштукатуренная церковь Благовещения с приделами Иоана Воина и Николая Чудотворца построена в 1830 г. на основе одного из образцовых проектов 1824 г. в стиле позднего классицизма. Крестообразная композиция храма близка центрической форме. Ризалиты, примыкающие к квадратному в плане основному объему с юга, севера и востока одинаковы по величине, а западный притвор имеет несколько больший выступ. Храм завершается световым барабаном-ротондой с полусферическим куполом; глава утрачена. Центричность композиции подчеркивается идентичностью всех фасадов. Ризалиты и притвор оформлены портиками с четырьмя колоннами тосканского ордера и треугольным фронтоном. В интерколумниях по осям прямоугольных окон или входных проемов помещены круглые ниши. Торцы ризалитов и притвора покрыты ленточным рустом. Фланги фасадов акцентированы рустованным выступом, прорезанным прямоугольным окном, над которым расположена полукруглая ниша. Окно и ниша отмечены высокими клинчатыми замковыми камнями. Основной объем, включая портики, завершается антаблементом с гладким фризом и простым по профилировке карнизом с мутулами. Барабан-ротонда расчленен ленточным рустом и четырьмя трехчастными полукруглыми окнами, расположенными по странам света.

Внутренняя структура сформирована четырьмя мощными пилонами со срезанными углами, обращенными в сторону подкупольного квадрата. На пилоны опираются подпружные арки и паруса, которые несут барабан, перекрытый куполом. Рукава внутреннего креста завершены коробовыми сводами с большими распалубками. Угловые части храма имеют плоские перекрытия. В настоящее время в интерьере подшиты потолки. Под притвором имеется небольшой подвал.

Церковь Воскресения — характерный для Костромской области пример культовой архитектуры в формах позднего барокко. Она возведена в 1792 г. Придел в трапезной освящен в честь Введения. Особенностью объемной композиции памятника является ее сильная асимметрия относительно продольной оси. Двусветный четверик храма, по-видимому, завершался пятиглавием с глухими барабанами. С востока к нему примыкает более узкая почти квадратная в плане апсида, с запада — прямоугольная в плане трапезная с северным приделом, который закрывает часть фасада четверика. Колокольня, от которой сохранился только первый ярус-четверик, расположена не по оси храма, а по центру западного фасада трапезной, что значительно усиливает живописность общей композиции. Все объемы церкви имеют скругленные углы, что вместе со схожим декором придает памятнику очень цельный характер.

Южный фасад храма в три оси окон расчленен четырьмя тосканскими пилястрами большого ордера. Окна с лучковыми перемычками заключены в рамочные наличники с ушами и сережками и акцентированы клинчатыми замками. Окна второго света в настоящее время вверху растесаны. Над средним окном первого света расположен прямоугольный киот, что, по-видимому, указывает на первоначальное расположение здесь входа. Стену завершает антаблемент с многообломным карнизом, раскрепованным над пилястрами. На северном фасаде храма из-за примыкания придела симметричная композиция нарушена, а также отсутствует киот, но в остальном этот фасад аналогичен южному. Фасады апсиды, трапезной, придела, а также первого яруса колокольни по сторонам скругленных углов обработаны рустованными пилястрами и завершены антаблементом, аналогичным храму. У восточных углов апсиды с юга и севера пилястры удвоены. Окна апсиды и трапезной с приделом имеют такую же форму и декор, как проемы четверика. Из трех окон на южном фасаде трапезной среднее выделено рустованным ризалитом. В нижнем ярусе колокольни входной проем на западном фасаде имеет полукруглую перемычку, а ложные проемы на боковых фасадах — лучковую. Рамочные наличники этих проемов усложнены клинчатыми замками и ушами с сережками.

Бесстолпный храм соединяется с апсидой тремя узкими проемами, а с трапезной — одним широким. В настоящее время перекрытия храма, апсиды и трапезной плоские. В апсиде придела — полулотковый свод с распалубками. Нижний ярус колокольни перекрыт сводами Монье. На северной стене храма между окнами первого света под штукатуркой сохранилась масляная живопись 2-й пол. 19 в.: фигуры Авраамия с иконой Богоматери и Феодосия.

Село Судай

Андрей Анохин.

Вымощенный булыжником спуск Екатеринославской улицы к берегу Волги

Вымощенный булыжником спуск Екатеринославской улицы к берегу Волги

Из года в год, как только город обсыхал от зимне-весенней грязи, тотчас оживлялась самая разнообразная деятельность горожан. В хорошо прогретые, подчищенные дворниками улицы и площади приходили малочисленные группы мастеровых людей, ставили огородки-рогатки месту своей деятельности, и, спустя некоторое время, по городу разносился дружный каменно-металлический стук молотков особой стали. Начинался сезон замощений, ремонтов, поправок городских мостовых. Картина обывателям была столь привычна, что они равнодушно взирали на действия мастеровых.

Подле “дела” лежали кучи песку и специального разносортного камня. Иногда предприятие в темное время суток освещалось, к огородкам должно было подвешивать керосиновые фонари, с тем чтобы какой-либо зазевавшийся или подвыпивший прохожий не имел неприятностей и из-возчика-лихача отвести от беды. Впрочем, о фонарях мастеровой люд обыкновенно забывал: фонарь — устройство затратное, авось обойдется.

Вечерами сколь угодно долго мостовщики работать не могли: отдыхающий обыватель раздражался от работного стука. Весьма часто в отсутствие мастеров их пространство занимала детвора, по-своему употребляя и камни, и песок. Ремонтные и мостовые работы проводились одновременно в разных улицах — островков для игр детишкам хватало вполне.

Чтобы составить некоторое представление о состоянии жизненных артерий города в начале века, приведем весьма точные короткие фрагменты выступлений отцов города — гласных городской думы: «две трети городских улиц являются незамощенными с значительно изменяющимися поверхностями, в других “царит не покрытая .мостовой непролазная грязь”, в третьих — «ни проходу, ни проезду”.

Дороги Костромы всегда были стародавней и неизлечимой болезнью города с той лишь разницей, что степень страданий в разную пору имела разную силу; но не затихала никогда.

В начале нашего столетия устройство новых мостовых производилось из “общих городских средств”, а “содержание мостовых, тротуаров и вообще улиц” составляло натуральную повинность домовладельцев “Общие городские средства” были столь малы, что, бывало, и по два года подряд “замощения за неимением средств не проводилось”, а дорожная деятельность городского управления выражалась в перестил-ках, поправках, ремонтировках дорог существующих.

Дорожный недуг, наряду с другими столь же неотложными болезнями, из года в год разбирался в думских заседаниях, гласные ломали головы, изыскивая дорожные средства. Кое-что “наскребали по сусекам” и в

спорах распределяли эти малости, в спорах же устанавливали очередность замощений. Более всего кроили из “запасных капиталов”, и всякий раз последними нумерами в очередности оказывались окраинные улицы — действовал принцип нужности улицы в деловом отношении.

Состоятельная часть горожан — купцов, предпринимателей, промышленников, — желая облагородить улицы, в которых они жительствовали, а равно иметь порядочные подъездные пути к предприятиям, устраивала мостовые на собственные средства. Благодаря им, едва ли не все улицы фабричного района «окаменели”. Промышленники, случалось, не отказывали в займах городу на дорожное дело.

Улицы губернской Костромы имели четыре вида дорожного покрытия: мостовые, смешанные, грунтовые и земляные, а проще говоря, никакие. Дороги со смешанным покрытием — это когда половина полотна — мостовая, другая — грунтовая.

Устройство дорог всегда было делом дорогостоящим, числилось в разряде особозатратных, но и выгодных. конечно, для предпринимателей. Собственной дорожной службы город не имел, однако вел ремонтные работы, и занимались этим служащие из городского рабочего обоза. Они поддерживали исправность дорог, тротуаров, съездов к пристаням, чистили придорожные лотки и канавы. В городе существовало несколько довольно сильных фирм, которые жили получением подрядов на устройство новых дорог от города, который сдавал их с торгов. Самому городу приходилось тратиться на нивелировку, осушение, подготовку будущих мостовых. Иногда часть этих работ подрядчик принимал на себя.

На торгах подряд захватывал тот предприниматель, что давал “крайнюю цену”. Цена же назначалась от местоположения в городе и разнилась подчас весьма существенно. В 1905 году, например, стоимость работ была такой: “За замощение Рукавишниковской (Осыпная) улицы — 3 руб. 90 коп. с квадратной сажени (4,5 кв.м) из своего материала с нивелировкой, Ильинской (Чайковского) улицы — 3 руб. 35 к., подъезда на пристанских участках — 4 руб. 40 к., за перестилку (в разных городских местах) — 40 коп. с квадратной сажени с материалом от города”. Стоимость булыжного камня в зависимости от сорта была от 20 до 25 руб. за кубическую сажень (9,66 куб.м). Если при надобности ранее замощенный участок улицы или площади подвергался разломке для новоустроения. то выбранный мостовой камень употреблялся для новых мощений или шел в ремонтные работы, оставшуюся часть обращали к продаже.

В Костроме в начале века улицы мостили обычным российским способом: по подготовленной земельной поверхности выкладывалась постель из песка толщиной не менее 17 см. Затем на песок особым способом укладывалась каменная масса. После утрамбовки каменная выстилка укатывалась катком. У рабочих из городского обоза было несколько катков, один из которых был чугунный “весом 24 п. 5 ф. (385 кг)”. Затем вся поверхность засыпалась мелким битым камнем, вновь укатывалась, и последнее — вся поверхность засыпалась хрящом (сорт песка). В Костроме в мостовом деле применялся средней крупности необтесанный булыжник размером не более трех вершков (13,3 см).

От общения с городскими мостовыми страдал не только пеший обыватель — так неуклюжи и дурны были их поверхности, — но и колесная езда в пролетке была далекой от удовольствия. Среди немногих достоинств улиц, одетых в камень, была все-таки прочная поверхность, где грязи поменьше и в летнюю пору не так пыльно.

Относительно городских мостовых местный журналист писал в 1911 году, что если бы ему пришлось быть гидом, то он показал бы гостям в качестве “мелкой редкости”, как не следует мостить улиц и что происходит, если их мостят костромским способом, стараясь камни ставить непременно ребром”.

Придорожные обывательские тропки — тротуары на рубеже веков находились в еще более плачевном состоянии, нежели проезжие части улиц. Замощений имелось по крайности мало, кое-где они были выложены из кирпича и гравия в лучшем случае, а более всего в ход шел песок, дерево, всякий строительный мусор — все зависело от вкусов и возможностей устроителей. Тротуарная картина губернского города являла собой неприглядный, жалкий вид. О том, какие неудобства приходилось терпеть обывателю, без преувеличения можно сказать — все.

1902 год можно считать значительной вехой в расцвете тротуарного дела в городе. Желая исправить столь стыдливое положение, власти начали приведение неуклюжих “ходовых обочин” в надлежащий вид с издания обязательного постановления, в котором город разделили на две части и дали полную роспись с указанием, где и каким тротуарам быть. Срок сему положили — пятилетний.

В основу тротуарной росписи отцы городские употребили житейский, практический подход: на улицах, связанных с торговлей, многолюдьем, на тротуары следовало “употреблять асфальт и плитняк”, а на не главных, более спокойных улицах — “кирпич, цемент, щебень с плотной утрамбовкой его и крупный гравий”. Из перечисленных дозволенных материалов гравий как материал более доступный весьма симпатизировал костромичам: “пыли же от крупного гравия почти не бывает, а если немного и попадает пыли, то первый же ветер разносит ее”. Категорически запрещалось в обоих участках применять “необтесанный булыжник, песок или мусор”. Последний был особенно любим горожанами. Кроме сказанного, еще предписывалось: “Тротуары по краям должны иметь всегда исправные тумбы вышиною 12-16 вершков, если они из дерева, и от 10 вершков, если они каменные” (1 вершок = 44,45 мм).

С 1904 года постепенно пешие городские дорожки малыми саженями стали одеваться по-новому. Разумеется, они начинались в центральных частях города: “у сквера на Сусанинской площади, у читальни Островского, против гауптвахты, против главного пожарного депо, в начале Богоявленской и Царевской улиц и т.д.”. Всего в тот год было положено асфальта на тротуарах на пространстве 401,73 кв. саж. (1807 кв.м).

Заметим, кстати, что асфальт в городе появился значительно раньше тротуарных употреблений: в фабричных производствах его использовали для наведения полов в помещениях, где работали с тачечными транспортировками сырья и материалов.

Асфальтовые покрытия той поры были весьма недешевы.

Дороговизна таких работ объяснялась методами устройства: асфальтовый слой в один дюйм (25 мм) укладывался на бетонное основание в два вершка (ок. 90 см), приготовляемое из строительного мусора. Стоимость такого покрытия в Костроме была от 4 руб. 20 коп. с квадратной сажени и зависела от местоположения участка в городе.

Что относительно “плитняка”, рекомендуемого для тротуаров первого (центрального) участка, то он представлял собой пиленые плиты из известняка (путиловский камень). В удобстве хождения по такому покрытию обыватель, а барышни более всего, смогли убедиться еще в 1895 году. Тогда по предложению городского головы И. Я. Аристова была выложена дорожка из “путиловских плит” через Воскресенскую площадь мимо дома городского общественного управления к Соборной площади.

С момента опубликования “тротуарного” постановления устройство покрытий, лежащих против городских, казенных, церковных строений, шло более или менее. А вот с участками, что у домов обывательских, мало что менялось. Состоятельные домовладельцы тротуары устраивали, и фирмы подрядчиков Щербакова, Большакова, Трофимова без заказов не сидели. Горожане среднего достатка и малоимущие выбрасывать деньги на улицу не хотели. Поначалу полиция особенно подгонять люд и не могла, приступить к устройству надо было не позже 1907 года (срок пятилетний). А дальше, со временем, как водится, дело позабывалось.

Упрямый обыватель не только не желал новых денежных трат, но не желал исполнять и “натуральную дорожную повинность”, что законом была определена еще в прошлом веке. А должно было обывателю “со-держать против своих владении улицу — на половину ширины, а по площадям — на пять сажен ширины от строений или забора”, и “все образовавшиеся на них от времени неровности и выбоины должны быть немедленно исправлены владельцами по первому требованию управы или полиции”.

Сколько ни бились чины последних ведомств — уговорами, штрафами, дело пребывало в прежнем положении: чинить улицу обыватель не желал.

На долю домовладельцев в улицах и площадях города приходилось 75386,93 кв. сажени).

К приезду государя в 1913 году за счет специальных займов город существенно улучшил мостовое хозяйство и пеших асфальтовых лент прибавилось, но о пять-таки облагораживались те улицы, что лежали “по пути следования царской семьи”.

Городские власти вполне осознавали, что, как ни устраивай свои улицы, “они никогда не будут приведены в приличный и удобный для проезда вид, пока содержание и ремонт их будет лежать на обязанности домовладельцев, составляя для них натуральную повинность”.

В 1910-е годы самоуправление города попыталось выстроить проект по обложению обывателя за ремонт мостовых денежно, но осуществить его не удалось.

С приходом осени, с непогодой, к счастью обывателей, прекращались каменно-металлические звуки: мостовщики уходили с улиц и площадей до будущей сухой и теплой весны. Скоро зима! Она исправит нелад-ность мостовых губернской Костромы, приведет их “в приличный и удобный для проезда вид”.

Историко-краеведческий журнал «Губернский дом» №25

Авраамиев Покровский Городецкий Монастырь, 17-19 вв.

Авраамиев Покровский Городецкий Монастырь, 17-19 вв.

уроч. Авраамий Ножкинской сел. адм.

Один из наиболее значительных комплексов культового зодчества на территории Костромской области, отличающийся хорошей сохранностью объемно-планировочной структуры и разнообразием входящих в его состав построек. Особую ценность представляют два каменных храма, характеризующие особенности костромской архитектурной школы 1-й пол. 17 столетия.

Монастырь основан учеником и пострижеником Сергия Радонежского Авраамием Чухломским (Галичским, Городецким). По благословению преподобного Сергия в сер. 14 в. он ушел из Троице-Сергиева монастыря в галичские земли, где основал четыре обители — Авраамиев Новоезерский монастырь на берегу Галичского озера (с. Умиление Галичского р-на), Авраамиеву Великую пустынь (с. Озерки Чухломского р-на), Авраамиеву Верхнюю пустынь (с. Коровье Чухломского р-на) и Авраамиев Городецкий монастырь на северном берегу Чухломского озера. Последний был заложен не позднее 1375 г. (предполагаемый год смерти преподобного). Первые постройки монастыря были деревянными. В 1607 г. «по вере и обещанию» царя Василия Шуйского был заложен каменный пятиглавый Покровский собор с приделом Ильи Пророка, освященный лишь в 1632 г. Вскоре после этого события к северо-востоку от него поставили деревянную трапезную с трехшатровой церковью Рождества Христова. Видимо, одновременно с ней (но не позднее 1650 г.) над Святыми воротами монастыря в западном прясле ограды был построен второй каменный храм Николая Чудотворца с приделом Параскевы Пятницы. К востоку от основных сооружений располагался хозяйственный двор, а за стенами обители, под горой, у самого озера, находилась деревянная надкладезная часовня, по преданию, построенная самим Авраамием. В 1764-68 гг территория обители была окружена кирпичной оградой с четырьмя угловыми башнями.

В 1764 г. монастырь был выведен за штат и к нач. 19 в. пришел в запустение. Возрождение монастыря началось с 1800 г., когда сюда из Николо-Бабаевского монастыря был переведен Аркадий, назначенный строителем. При нем храмы и жилые сооружения были отремонтированы, в центре обители появился новый деревянный келейный корпус. В 1816 г. интерьер Покровского собора украсили великолепным позолоченным иконостасом в запоздалых формах барокко. В 1833-41 гг. были возведены настоятельский и келейный корпуса и одноэтажный хозяйственный корпус. С увеличением братии и постоянным ростом числа прихожан в 1840-е гг. встал вопрос о расширении старого Покровского собора. Первоначально предполагалось объединить пространство Покровского собора широкой аркой с обширным трехнефным храмом, возведенным на месте Ильинского придела и декорированным в формах позднего классицизма с колонными папертями с западной и северной сторон. Однако, в соответствии с общей тенденцией храмового зодчества сер. 19 в., было решено на месте Ильинского придела поставить храм во имя иконы Умиления Богоматери по образцовому проекту КА. Тона. Из двух проектов, пятишатрового и пятиглавого, был выбран второй, восходящий к церкви Введения в Семеновском полку в Санкт-Петербурге. С западной стороны приглашенный руководителем работ помощник губернского архитектора Николай Григорьев предложил устроить открытую галерею с колоннами, которая создала бы единый фасадный фронт нового храма и трапезной, пристроенной к старому Покровскому. Проект был утвержден 24.01.1849 г., однако в полной мере он воплощен не был — при его реализации в 1857-67 гг. не были построены трапезные обоих храмов и западная галерея. Почти одновременно с новым собором был утвержден и проект новой колокольни по образцу колокольни Симонова монастыря в Москве, возведенной К.А. Тоном и рекомендованной в качестве образца. Колокольня должна была сменить разрушившуюся к этому времени деревянную колокольню перед Ильинским приделом. По обе стороны колокольни архитектор Григорьев предполагал поставить два симметричных двухэтажных гостиничных корпуса. Вместо этого проекта был реализован более скромный, выполненный в 1870 г. архитектором А. Алексеевым, — по тому же образцу, но без боковых корпусов. Колокольня была возведена не с западной стороны от главного собора, как предполагалась вначале, а над воротами в северной стене ограды. Возможно, именно с ее строительством связана разборка в 1860-70-е гг. теплой деревянной Христорож-дественской церкви. В 1849 г. был составлен новый проект для гостиничного комплекса. Два прямоугольных в плане двухэтажных корпуса гостиниц в псевдоготических формах, соединенных богато украшенными Святыми воротами, собирались построить по северной границе монастырской территории. Однако в реальности был возведен лишь один из корпусов вне территории монастыря — за северным пряслом его ограды.

После закрытия монастыря, в послереволюционные годы и наиболее интенсивно в 1930-е гг., идет разрушение архитектурного комплекса: была сломана трапезная, а затем и центральная часть западного фасада Покровского собора, уничтожена большая часть ограды и три из четырех башен, пришли в запустение келейные и служебные корпуса, а от гостиницы, после пожара 1935 г. разбиравшейся на кирпич, сохранился только северо-восточный угол. В нач. 1970-х гг. Костромской реставрационной мастерской (арх. Л.С. Васильев) проводились реставрационные работы по Никольской церкви и Покровскому собору. В 1991 г. монастырь был возобновлен, а все сооружения, входящие в состав архитектурного комплекса, отремонтированы. На территории монастыря появилось несколько новых деревянных зданий, в том числе двухэтажный гостиничный корпус и маленькая деревянная часовня в память предка Лермонтовых Георга (Джорджа) Лермон-та, который был похоронен на монастырском кладбище, а под горой, на месте кельи Авраамия, поставлена деревянная над-кладезная часовня.

Монастырь расположен на вершине высокого лесистого холма с крутым южным склоном, выходящим к берегу озера, н пологими северным и западным, раскрывающимися в сторону с. Ножкино. Центром архитектурного комплекса являются примыкающие друг к другу соборы, Покровский (старый) и Умиления Богоматери (новый). Примыкающие друг к другу, они стоят на бровке склона к озеру. К северо-западу от них находится невысокая надвратная церковь Николая Чудотворца, севернее, на склоне холма, — высокая колокольня, которая венчает новые ворота, а восточнее — двухэтажный келейный корпус, разделяющий территорию монастыря на две части основную, западную, и хозяйственную, восточную. На хозяйственный двор монастыря ведут северные ворота кон. 19 в., соединенные с колокольней уцелевшим северным пряслом ограды. В ее линии к западу от ворот хозяйственного двора находится одноэтажная хозяйственная постройка, из-за многочисленных перестроек лишившаяся стилистической определенности. К ней примыкает современный двухэтажный деревянный корпус гостиницы, появившейся здесь в кон. 1990-х гг. Руинированный фрагмент старой гостиницы стоит напротив ворот хозяйственного двора. От комплекса старых стен уцелели части северного прясла и северо-западная угловая башня. Все исторические постройки монастыря выполнены из кирпича и побелены по обмазке.

Текстильщиков пр., Большие Мучные ряды, конец XVIII в.

Текстильщиков пр., Большие Мучные ряды, конец XVIII в.

Сусанинская, пл., Большие Мучные ряды, конец XVIII в.

Замечательный памятник гражданского зодчества Костромы конца XVIII в. в стиле раннего классицизма, одно из основных торговых сооружений города, играющее важную роль в застройке его центра. Построено в 1789 — конце 1790-х гг. по образцовому проекту главного архитектора наместничества К.Клера известным местным зодчим и подрядчиком каменных дел С.А.Воротиловым на средства костромских купцов вместо прежних деревянных лавок для оптовой и розничной торговли различной мукой, сгоревших в пожар 1773 г. В середине XIX в. с юго-восточной стороны, со двора, сделаны, вероятно, по проекту губернского архитектора Григорьева дополнительные пристройки.

Просмотреть увеличенную карту

В течение XIX и XX вв. интерьер рядов неоднократно перестраивался. В 1950-1970-х гг. КСНРПМ (арх. Л.С.Васильев и В.С.Шапошников) проведена частичная реконструкция рядов в связи с приспособлением их под магазины. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание с подвалами в плане имеет форму крупного замкнутого каре со скругленными углами и двускатной кровлей. Вытянутое по линии северо-восток — юго-запад, по объемной композиции, оно является своего рода двойником Гостиного двора, расположенного напротив них и имеющего одинаковые с ним основные размеры и формы. Однако у Больших Мучных рядов есть несколько отличий: торговые лавки у них вдвое больше, чем у Гостиного двора; перекрытие галерей не сводчатое, а плоское; отсутствуют проходы для пешеходов на углах корпуса, имевшиеся у Гостиного двора. По всему периметру здания проходит галерея-аркада, состоящая из одинаковых арок с квадратными в сечении пилонами, имеющими базы и импосты. Поставлена она на цоколь со ступенчатой лестницей в каждом из проемов. В завершении стен – крепованный карниз с дентикулами. В центре каждой из сторон расположены трехарочные въездные портики с фронтонами, которым изнутри отвечает лишь одна арка проезда. Портики украшены дорическими пилястрами на пилонах, антаблементом с триглифным фризом и розетками в метопах и мелкими сухариками в карнизе фронтона. По периметру двора галерея отсутствует, и сюда выходят торговые помещения лавок в два этажа, пристроенных с юго-восточной стороны и покрытых каждая кровлей на два ската. В плане корпус состоит из отдельных помещений лавок, образованных внутренними поперечными стенами, которые расчленяют их на отдельные секции. Каждая секция соответствует на фасадах двум пролетам галереи, в которые она выходит двумя дверными проемами в нижнем этаже и одним круглым окном с обрамлением в верхнем. Двери и окна выходят также во двор. У подвалов – сводчатые перекрытия.

Молочная Гора, ул, д. 5, Малые Мучные ряды, сер. XIX в.

Молочная Гора, ул, д. 5, Малые Мучные ряды, сер. XIX в.

Молочная Гора, ул, д. 5, Малые Мучные ряды, сер. XIX в.

Интересный образец торговых рядов Костромы середины XIX в. в стиле позднего классицизма, имеющих важное значение в застройке торгового центра города. Двухэтажное здание с подвалами, кирпичное и оштукатуренное, по-видимому, сооружено в 40-х годах XIX в., быть может, после пожара 1847 г. Его прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль улицы, завершен кровлей на два ската. Арочная галерея на пилонах выделяет уличный фасад, в то время как остальные фасады оформлены в виде аналогичных арочных ниш с окнами лавок. Пилоны галереи – с постаментами и импостами, украшенными поясками иоников, арки – с архивольтами и замковыми камнями. В завершении стен – антамблемент с метопно-триглифным фризом. В тимпанах фронтонов на торцах помещены по три арочных полукруглых ниши с более крупной центральной.

Просмотреть увеличенную карту

Внутри поперечные стены делят здание на восемь торговых двухъярусных лавок с конторками в верхнем этаже и подвалами под ними. Каждая лавка имеет два дверных проема, выходящих на галерею, и два окна в противоположной стене; по два окна размещено и в торцах конторок. В некоторых дверных проемах сохранились двупольные металлические двери с перекрещивающимися коваными железными полосами, образующими на их поверхности квадраты.

Другие памятники архитектуры Костромы

Литературный первоисточник:

В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С. 291, 293;

В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 25-29;

В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 112-114;

В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М., 1955. С. 70;

В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 33;

В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 124; он же. Кострома. 2 изд., М., 1978. С. 158;

Н.А.Коротков. Архитектурный ансамбль центра города Костромы // Ученые записки КГПИ им. Некрасова. Вып. 21. Кострома, 1972. С. 139-178;

Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль, 1992.

С. 18. ГАКО, ф. 497, оп. 2, д. 17 а, л. 5 об.;

С. 25-26. Архив Свода памятников ДКН.

Е.В. Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул. Молочная гора. Рукопись. С. 5-6.

И.М.Разумовская. Кострома, Л., 1989. С. 116, 119;

Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 18. ГАКО, ф. 497, оп. 2, д. 17 а, л. 5 об.; д. 2360, л. 1-3; д. 2445; ф. 207, оп. 1, д. 1938, л. 5-8; ф. 137 (134, 207), оп. 2, д. 4953, л. 1-23.

Сайт первоисточник http://enckostr.ru/

Спасо-Запрудненский мужской монастырь в Костроме. Фасад и ворота храма.

Спасо-Запрудненский мужской монастырь в Костроме. Фасад и ворота храма.

Церковь на реке Запрудне* вместе с относящимися к ней постройками образует выразительный храмовый комплекс, отражающий различные этапы в развитии костромской архитектуры с середины XVIII по начало XX вв. Церковь построена в 1754 г. в Спасо-Запрудненском монастыре, который, по преданию, был основан во второй половине XIII в. князем Василием Ярославичем на месте явления ему иконы Федоровской Божьей Матери. До середины XVIII в. все постройки монастыря, включая церковь во имя Федоровской иконы Богоматери, были деревянными. В 1724 г. монастырь был приписан к Богоявленскому монастырю, а в 1758 г. в него была переведена духовная семинария, в связи с чем на монастырской территории был сооружен целый ряд деревянных зданий, в том числе деревянная Введенская церковь. После пожара 1813 г. семинария была переведена в город. В 1764 г. монастырь был упразднен, а его храм стал приходским. В 1806 г. на средства купца В.И. Стригалева к храму пристроены трапезная и колокольня. В конце XIX — начале XX вв. в церкви была растесана большая часть окон и изменены обрамления нижних окон второго этажа. Тогда же к колокольне пристроена западная паперть. Часовня, стоящая восточнее храма, относится, вероятно, ко второй четверти XIX в. В середине XIX в. территория церкви была обнесена новой оградой со Святыми воротами на западе по оси церкви и с четырьмя башнями. Она устроена по периметру участка, имеющего прямоугольную форму со скругленной восточной стороной. Перепад в линии северного прясла ограды, вызванный небольшим расширением участка с северо-запада, отмечен домом причта (нач. XX в.).

Каменное здание церкви Спаса на Запрудне

Каменное здание церкви Спаса на Запрудне

Храмовый комплекс живописно расположен на высоком правом берегу реки Запрудни. Кирпичная, оштукатуренная и побеленная двухэтажная церковь отличается стилевой разнородностью, обусловленной разновременностью частей здания. Храм типа “восьмерик на четверике” с широкой полукруглой апсидой выстроен в запоздалых для середины XVIII в. формах “нарышкинского барокко”. Почти квадратная со скругленными углами трапезная и двухъярусная колокольня сооружены в стиле классицизма. Фасады четверика и трапезной частично переделаны в формах архитектуры эклектики. Окна первого этажа и восьмерика храма обрамлены характерными для “нарышкинского барокко” колончатыми наличниками, завершенными разорванными фронтонами. По-видимому, аналогично были оформлены и окна второго этажа четверика, которые в настоящее время имеют эклектичные наличники. Остатки первоначальных фронтонов, врезающихся в карниз, уцелели над поздними лучковыми сандриками. К декору XVIII в. относятся также угловые колонки и карнизы с поясами зубцов и поребрика.

Фасады трапезной расчленены вертикальными нишами, в которые заглублены окна обоих этажей. Верхние окна обрамлены профилированными наличниками с высокими фигурными завершениями. Фасады колокольни без существенных изменений сохранили первоначальный облик. Высокий двухэтажный четверик первого яруса отличается сдержанным и плоскостным декором. Значительно меньший по площади верхний четверик, завершенный ярусом резонатора и шпилем, решен более пластично. В его декоре еще сильны отзвуки архитектуры барокко. Арочные проемы звона фланкированы тосканскими пилястрами. Скругленные углы яруса обработаны более низкими пилястрами, не достигающими антаблемента. Антаблемент на каждой грани завершен лучковым фронтоном.

Нижняя церковь имеет необычную внутреннюю структуру. Пространства храма и апсиды разделены продольной капитальной стеной на неравные по ширине северный и южный приделы, перекрытые коробовыми сводами. В трапезной поперечная и продольная капитальные стены выделяют два коридора, идущих вдоль северной и восточной сторон. Помещения трапезной имеют плоские перекрытия. Одномаршевая лестница на второй этаж расположена между четырьмя массивными пилонами первого яруса колокольни, на которые опирается второй ярус. Во втором этаже четверик храма переходит в восьмерик при помощи ступенчатых тромпов, верхние из которых поддерживаются фигурными кронштейнами. Храм перекрыт сомкнутым восьмилотковым сводом с круглым отверстием для светового барабана. (В настоящее время окна барабана заложены). Бесстолпная трапезная имеет деревянное перекрытие, имитирующее очень пологий восьмидольный свод с узкими диагональными лотками.

Художественное оформление интерьера — разновременное. Росписи верхнего храма и трапезной — масляные, поздние, многократно правленые. Они имеют иконографическую основу, восходящую к середине — второй половине XIX века. Письмо академическое, отдельными композициями, размещенными в простенках, на сводах и над аркой, соединяющей четверик с трапезной. В простенках восьмерика помещены композиции “Преображение”, “Воскресение”, “Вознесение”. Над иконостасом — сонм летящих херувимов. Розовощекие, с пушистыми крыльями, сохраняющие стилистику письма ХVIII в., они заставляют предположить более раннюю основу иконографии настенных росписей. Иконостасы приделов — резные, позолоченные; резьба — геометризованная, в псевдорусском стиле.

Архитектурные формы главного иконостаса напоминают силуэт храма с тремя главами на высоких пьедесталах. Боковые главки расположены ниже центральной и вместе составляют высотную шатровую композицию, характерную для конца ХIХ в. В отдельных элементах декора иконостаса уже просматриваются приемы модерна. “Тело” иконостаса окрашено в голубой цвет, детали накладной резьбы, царские врата, главки и пьедесталы позолочены. Иконы современны резьбе. Только храмовая икона “Нерукотворный Спас” и образ Богоматери Федоровской, связанные с событиями явления чудотворного образа, перешли из старого деревянного храма. Обе иконы реставрировались, раскрыты от поздних записей, потемневшей олифы, что позволяет датировать образ “Нерукотворного Спаса” (реставраторы Брягины) не ранее XVI в., а Федоровскую икону Богоматери (реставратор Н.А. Волкова) концом XVII в. Последняя икона относится к одному из распространенных в Костроме вариантов образа со сказанием о чудесах. Характер письма позволяет отнести ее к работам иконописца, прошедшего выучку в знаменитой артели Гурия Никитина. Сохранность миниатюрного письма заставила ограничиться раскрытием только средника иконы.

Отделка стен восьмерика каннелированными пилястрами, многообломными карнизами и тягами, а также чугунные ступени и плиты лестничных площадок с рельефным растительно-геометрическим рисунком относятся к концу ХIХ — началу ХХ вв.Часовня — кирпичная, покрытая обмазкой постройка в стиле позднего классицизма. Ее композиция включает четверик с четырехлотковой кровлей и более низкие западный притвор и восточную пристройку рубежа XIX-XX вв. Фасады четверика обработаны трехчастной аркатурой с выделенными импостами, архивольтами и замками. Углы тамбура оформлены рустованными лопатками, которые повторяются в декоре восточной пристройки.

Глухая кирпичная ограда разделена лопатками на равные прясла с горизонтальными прямоугольными нишами. Угловые кирпичные башни (северо-западная башня из-за расширения участка утратила свое угловое расположение) представляют собой глухие восьмигранные сооружения, увенчанные шатровыми кровлями. Грани башен обработаны двумя ярусами прямоугольных ниш. Кирпичные Святые ворота имеют высокий арочный проем в центре и прямоугольные проемы калиток в боковых пилонах. Всю композицию объединяет килевидный фронтон. Проемы ворот со стороны улицы фланкированы пилястрами, а фронтон обработан профилированными тягами. Сохранились металлические решетчатые створки ворот и калиток.

Дом причта — одноэтажное здание в кирпичном стиле. Прямоугольный в плане объем с выступом сеней на боковом фасаде завершен двускатной кровлей. Торцевые фасады, выходящие на улицу и к церкви, решены одинаково. Их симметричные композиции в четыре окна завершены щипцами, под карнизом которых проходит зубчатый пояс.

На кладбище, занимающем значительную часть церковной территории, сохранилось большое количество художественных надгробий. Среди них особенно ценны памятники в виде резных саркофагов кон. XVIII — нач. XIX вв. Типологическим разнообразием отличаются надгробия второй половины XIX — начала XX вв. в форме каменных и металлических стел, киотов, часовен. Художественный интерес представляют кованые ограды некоторых могильных участков.

* Имеется в виду река Запрудня. Одноименное название эта улица получила по решению ГИК от 2 марта 1925 г.

Constantin Brandt geb den 31 July 1861 gest den 28 July 1862 Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht denn solcher ist das Reich Gottes (Могильные камни на Запрудне).

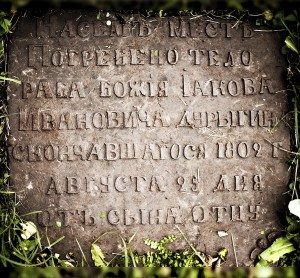

Constantin Brandt geb den 31 July 1861 gest den 28 July 1862 Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht denn solcher ist das Reich Gottes (Могильные камни на Запрудне).  На сем месте погребено тело раба божiя Иакова Ивановича Дурыгина скончавшегося 1802 г. августа 25 дня от сына отцу

На сем месте погребено тело раба божiя Иакова Ивановича Дурыгина скончавшегося 1802 г. августа 25 дня от сына отцу

Лит.: И. Беляев. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. СПб., 1863, С. 14-15; Н.О. Андроников. Исторические записки о Костромской духовной семинарии и Костромской губернской гимназии. Кострома, 1874. С. 56, 61; В.В. Зверинский. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. Т. 3. СПб., 1897. С. 171; ИАК. Вып. 31. СПб., 1909. С. 98; М.Я. Диев. Упраздненные монастыри Костромской епархии. Кострома, 1909. С. 14; Н. Зонтиков. На Запрудне.// Благовест. Май. 1990 г. С. 6, 7. КИАМЗ, КОК 24830 (История Костромской иерархии), л. 8об.-9об.

Первоисточник: enckostr.ru